不動産売却を成功させるには、「正しい相場感覚」「実践的なノウハウ」「具体的な成功のコツ」を知ることが非常に重要です。しかし、初めて不動産を売る初心者は知識不足から失敗や損をしてしまうケースが少なくありません。本記事では、初心者の方が安心して最短で不動産売却を成功させるために、プロが厳選した『7つの成功のコツ』と失敗しないための具体的なノウハウを簡単かつ分かりやすく解説しています。相場を理解し、ストレスなく効率的に売却を進めるためのポイントを網羅。この記事を読むことで、不安を感じることなく、理想的な高値売却を実現するための明確なロードマップが手に入ります。

目次

はじめに|不動産売却で失敗する人と成功する人の決定的な差とは?

不動産の売却は人生で何度も経験するものではなく、初心者にとっては不安が大きいですよね。実際、ある調査によれば約半数の売主が当初の予定よりも安い価格でしか売却できず、売却価格に満足できなかった人は約40%にも上るそうです。(これは、アンケートの実施時期に寄ります。市況・住宅ローンの金利状況などの要因で数値は上下します)

では、不動産売却で失敗してしまう人と成功する人では一体何が違うのでしょうか?

結論から言えば、失敗する人と成功する人の決定的な差は「正しい準備」と「情報収集のコツ」を押さえているかどうかです。言い換えれば、売却前にしっかりと市場の相場やノウハウを把握し、適切な戦略を立てている人ほど不動産売却を成功させやすいのです。一方、準備不足のままなんとなくで進めてしまうと、思わぬ落とし穴にはまって大きな損をしてしまうことも…。プロの指摘するように、不動産売却の成功は「正しい準備」から始まると言っても過言ではありません。

まずは、失敗するケースと成功するケースで具体的にどんな行動の違いがあるのか、簡単に比較してみましょう。

|

失敗する人の例 |

成功する人の例 |

|

自分の希望だけで強気の高値設定をしがち |

市場の相場を調査し適切な価格設定をする |

|

物件の状態を十分確認せず現状のまま売り出す |

事前に物件を調査・点検し、必要に応じて修繕・清掃する |

|

査定額が高いという理由だけで安易に業者選びをする |

複数社から査定を取り実績や強みを比較し、信頼できる不動産会社に依頼する |

|

明確な計画を立てずに行き当たりばったりで売却を開始 |

売却の流れと期間を把握し、スケジュールに余裕をもって計画を立てる |

|

内覧対応が不十分で買い手に悪い印象を与えてしまう |

買い手目線で物件を演出し、内覧希望には柔軟に対応して好印象を与える |

いかがでしょうか。成功者はしっかりと準備とリサーチを行っているのに対し、失敗する人はこれらを疎かにしがちです。本記事では、まず初心者が陥りがちな意外な「落とし穴」を確認し、その後で成功する人だけが実践している「正しい準備」のポイントを解説していきます。

不動産売却で意外と知られていない「落とし穴」とは?

不動産売却には、事前に知っておかないと損をする意外な落とし穴がいくつも存在します。ここでは、不動産のプロの視点から初心者が特に注意すべき代表的な失敗パターンを見てみましょう。

- 高額査定に飛びついてしまう落とし穴

不動産会社に査定を依頼した際、つい一番高い査定額を提示してくれた業者に任せたくなるものです。しかし、「査定額が高い=高く売れる」わけではない点に注意が必要です。査定額はあくまで見込みであり、必ずその価格で売れる保証はありません。中には媒介契約を取りたいがために相場より高い査定額を示す業者も存在し、そのような場合、売却活動が始まってから結局値下げを余儀なくされることが多いのです。実際、「査定額だけ」で不動産会社を選んでしまうことは大きな失敗例として挙げられています。高額査定の誘惑に惑わされず、査定額の根拠や市場動向を冷静に見極めましょう。

- 不動産会社の選び方を誤る落とし穴

どの不動産会社に仲介を依頼するかは、売却成功のカギを握ります。知名度だけで選んだり、深く比較検討せず決めてしまったりすると失敗しやすいポイントです。例えば、ある会社が自分の売りたい物件種別や地域の売却を不得意としている場合、十分な営業力・広告力を発揮できず、高い価格での売却は難しくなります。また、自社で買主も見つけて両方の仲介手数料を得ようとするあまり、物件情報を積極的に他社に公開しないような会社に任せると、買い手候補の母数自体が減ってしまう危険もあります(いわゆる「囲い込み」の問題です)。信頼できる会社選びについては後述しますが、「不動産会社選びで失敗するケース」が非常に多いことを念頭に置いておきましょう。

- 適正価格からかけ離れた強気すぎる売出し価格

少しでも高く売りたいあまり、市場相場を無視した高すぎる売出価格を設定してしまうのも典型的な落とし穴です。相場とかけ離れた価格では買い手に敬遠され、内覧の問い合わせすら来ない状態が続くこともあります。当然時間が経てば「売れ残り物件」という印象を持たれ、最終的には大幅な値下げを余儀なくされるリスクが高いです。実際の失敗例でも「売出価格を高くしすぎて売却が長期化」というケースは頻発しています。売却を成功させるには適正な価格設定が、いかに重要かが分かりますね。

- 物件の欠陥・不具合を隠してしまう落とし穴

自分の物件にマイナス点(雨漏りやシロアリ被害、境界トラブルなど)がある場合、それを買い手に伝えずに契約してしまうと後で大きなトラブルになる可能性があります。契約後の調査や引渡し前の最終確認で不具合が発覚すれば、買主は契約解除や大幅な価格交渉を求めてくるでしょう。最悪の場合、損害賠償に発展するケースも考えられます。不動産売買には重要事項の告知義務がありますから、瑕疵(かし)※は隠さず事前に開示するのが鉄則です。隠して売ろうとすること自体が大きな落とし穴だと心得ましょう。

- 売却スケジュールに余裕がない落とし穴

買い替えや転勤などで「◯月までに売らなければ」と期限に追われていると、冷静な売却活動ができず失敗しやすくなります。時間的余裕がないときは強気の交渉がしづらく、早く現金化するために相場より低い価格で手放さざるを得なくなることもあります。場合によっては、不動産会社による買取(仲介ではなく直接業者に買い取ってもらう方法)を検討せざるを得ないかもしれません。買取は確実に早く売れる反面、一般的に市場価格よりも2~3割安い金額になると言われています。つまり、準備不足で時間に追われること自体が大きな損失につながりうるのです。売却開始前にスケジュールにゆとりを持たせておくことが重要でしょう。

- 内覧対応が不十分な落とし穴

購入希望者からの内覧(物件見学)の申し出に対し、対応が悪かったり消極的だったりするのも失敗につながります。例えば「平日は仕事で都合が悪いから週末しか見せられない」と日程を絞りすぎたり、部屋が散らかったままでお迎えしたりすると、せっかく興味を持った買い手の熱意も冷めてしまいます。特に居住中物件の場合は、生活感が出すぎないよう整理整頓し、なるべく内覧希望者の都合に合わせてあげることが大切です。内覧対応のまずさから購入を見送られてしまうのは非常にもったいない失敗です。

以上のように、不動産売却には様々な落とし穴が潜んでいます。しかし裏を返せば、これらのポイントに気を付けることで失敗をグッと減らすことができるのです。「知らなかった…」では済まされない重要ポイントばかりですので、しっかり頭に入れておきましょうね。

※瑕疵(かし)…法律用語で契約の目的物に潜む欠陥のこと。不動産売買では物理的な不具合だけでなく、心理的瑕疵(事故物件など)や法律上の瑕疵(権利関係の不備)も含まれます。

成功する人だけが行っている「正しい準備」

では、不動産売却で成功する人は具体的にどんな「正しい準備」を行っているのでしょうか?ここからは、プロも重要だと強調する準備のポイントを初心者向けに分かりやすく解説します。成功者だけが実践している事前準備のコツを押さえて、ぜひ安心して不動産売却に臨みましょう。

- 市場リサーチと適切な価格設定を徹底する

まず、売却活動を始める前に市場の相場を調べることが基本です。近隣で最近売れた類似物件の価格や、不動産ポータルサイトに出ている競合物件の価格帯をチェックし、自分の物件の適正価格を把握しましょう。複数の不動産会社に査定を依頼して相場観を掴むのも有効です(無料の一括査定サイトを利用すれば手間なく複数社に査定依頼できます)。その際、提示された査定額の「根拠」を各社に確認し、なぜ金額が異なるのかを理解することが大切です。前述のとおり一番高い査定額だけに飛びつくのは禁物ですが、かといって一社だけの査定で判断するのも危険です。総合的な情報から適切な売出し価格を設定すれば、無理なく早期に売却できる可能性が高まり、結果的に希望額での成約に近づくでしょう。

- 信頼できる不動産会社・担当者を選ぶ

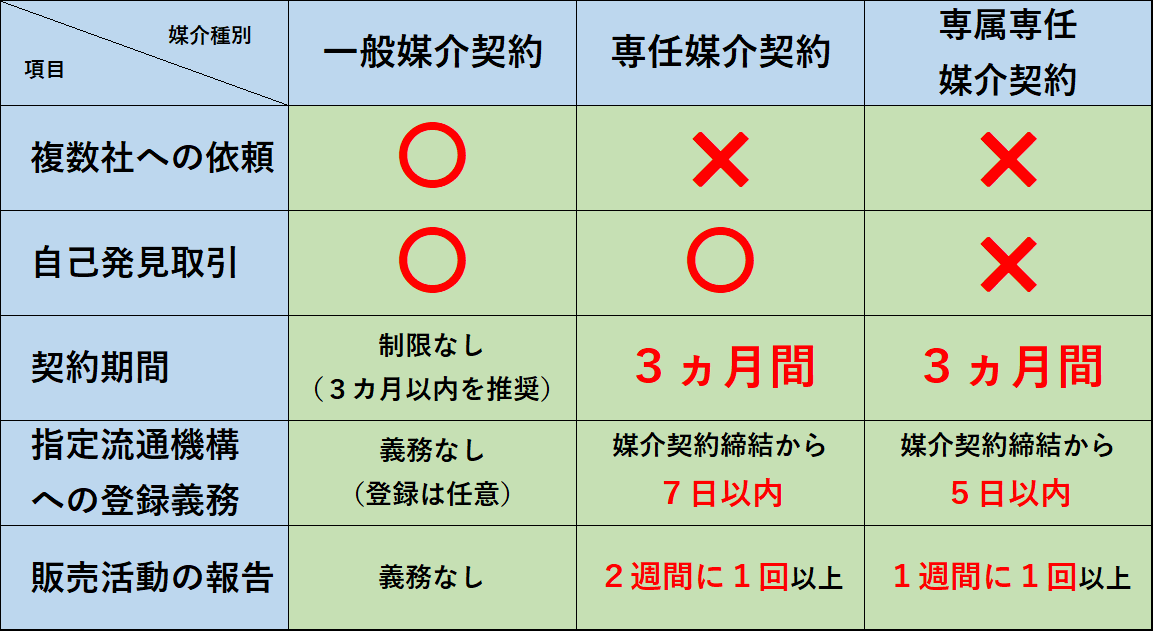

売却を成功させるには、パートナーとなる不動産会社選びも極めて重要です。成功している人は複数の会社を比較し、それぞれの実績や得意分野を調べた上で、自分の物件に合った会社に依頼しています。口コミや評判も参考になりますが、自分で担当者と面談して「この人なら任せられる」という相性や説明の分かりやすさも確認しましょう。不明点を親身に教えてくれる担当者なら初心者でも安心です。また、媒介契約の種類(一般媒介・専任媒介・専属専任媒介)の違いも把握しておきましょう。例えば、広く情報を公開してほしいなら複数社に依頼できる一般媒介、一社に絞って手厚く動いてほしいなら専任系の媒介契約を選ぶ、といった具合です。いずれにせよ、あなたの物件のタイプや状況に強い会社を選ぶことで、高く売れるチャンスが大きく膨らみます。「不動産会社選びで全てが決まる」と言っても過言ではありませんので、時間をかけて慎重に選定しましょう。

最良の結果を出すには担当者がポイント⇒不動産売却のキーポイントは営業担当者!初心者向け成功の秘訣

媒介契約の種類

- 物件の状態を整え魅力を最大限に引き出す

成功者は売却前の物件準備にも余念がありません。具体的には、売却前に一度不動産売却のプロと一緒に物件の状態をチェックし、不具合があれば修繕したり、できる範囲で簡単なリフォームやハウスクリーニングを行ったりします。大掛かりなリフォームは必ずしも必要ありませんが、たとえばクロスの汚れを落とす、網戸や障子の破れを直す、水回りの水漏れを修理するといったちょっとした手直しだけでも買い手の印象は大きく変わります。また、売却前後に必要となる書類(権利証や測量図、管理規約など)も早めに整理しておくと良いでしょう。内覧時にはできるだけ生活感を減らし、部屋を明るく見せる工夫も大切です。整理整頓された清潔な室内は、それだけで買い手に「この物件を大切に管理してきたんだな」という安心感を与え、好印象につながります。要するに、「この家に住みたい」と思ってもらえる状態づくりが成功への近道なのです。

- 売却の計画を立てスケジュール管理をする

行き当たりばったりではなく、あらかじめ売却の計画を立てておくのも成功者の習慣です。いつまでに売りたいのか、希望価格で売れない場合どこまで許容するのか、といった目標と方針を明確にしておきましょう。例えば「〇月までに売却し、△月の転勤に間に合わせたい。そのために開始後3か月経っても売れなければ価格を◇◇◇◇万円に見直す」といった具体的な計画です。最初にプランを決めておくことで、いざというとき慌てずに済みますし、不動産会社とも足並みを揃えやすくなります。また、買主が見つかってから契約から引渡し完了まで通常1~2か月程度かかる点も考慮し、逆算してスケジュールを組むことも大切です。もし住宅ローンが残っている場合は金融機関への相談や抵当権抹消手続きの段取りも必要になりますので、余裕を持って準備しておくと安心です。スケジュール管理に余裕がある人ほど、交渉にも冷静に対応でき結果的に有利に売却できるものです。

- 税金や契約手続きなど基礎知識も押さえておく

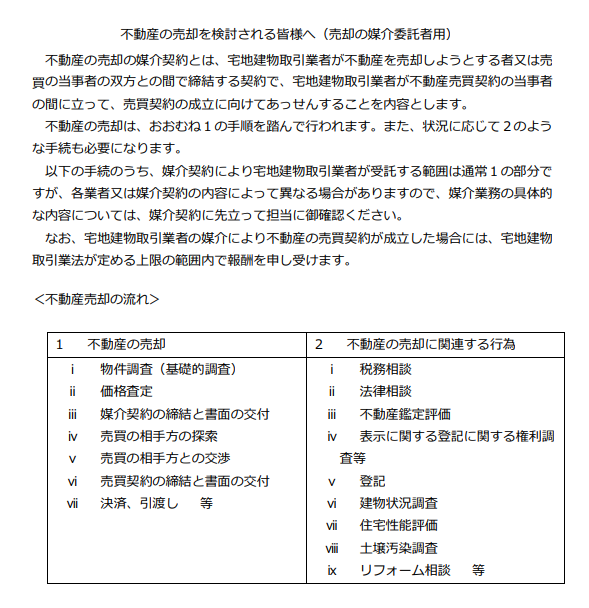

最後に、成功する人は不動産売却に関する基本的な知識(いわゆるノウハウ)も事前に学んでいます。不動産売却には仲介手数料や印紙税、登記費用、場合によっては譲渡所得税など様々な費用・税金が発生します。「売却後にこんな出費があるなんて知らなかった」とならないよう、あらかじめ調べて資金計画に織り込んでおきましょう。また、売却の流れの中で必要となる契約関係の知識も最低限は理解しておくと安心です。売買契約書にサインするタイミングで内容が分からず戸惑ったりしないように、事前に不動産会社からしっかり説明を受けましょう。特に、重要事項説明では物件や取引条件に関する重要な説明を買主へおこなうので、売主は物件の状態や過去の不具合などを不動産仲介業者へ伝えておくことが成功のコツです。加えて、引渡し後のトラブルを防ぐための注意点(設備の保証やご近所へのあいさつ等のマナー)についても事前に心得ているとベターです。難しく感じるかもしれませんが、信頼できる担当者に相談すれば丁寧に教えてもらえますし、最近では国土交通省や不動産各社のWEBサイトで初心者向けの売却ガイドも公開されています。それらも活用しながら売却に関する基本ノウハウを身につけておけば、いざというとき落ち着いて対応できるでしょう。

以上、成功する人だけが行っている「正しい準備」のポイントを挙げました。改めて振り返ると、徹底した物件調査、戦略的な価格設定、余裕ある計画と柔軟な対応が重要だと分かります。裏を返せば、「ここまで準備するの?」と思うくらい入念に準備することこそが、不動産売却成功のコツなのです。初心者の方でも、ポイントをひとつひとつ実践していけば確実に失敗のリスクは減らせます。大切な不動産を満足のいく形で売却するために、ぜひ成功者のやり方を参考にしっかりと準備を進めてくださいね。きっとあなたの不動産売却も良い結果につながるはずです。

不動産売却を成功させるカギは「準備」と「知識」にあり!

不動産売却を初めて検討する方にとって、何から始めれば良いのか戸惑うことも多いでしょう。しかし、売却成功のカギは事前の「準備」と「知識」にあります。準備不足で相場観もないまま進めてしまうと、希望通りの価格で売れなかったり、思わぬトラブルに発展したりする可能性があります。逆に、しっかりと準備を行い正しい知識を身につけておけば、不安を自信に変え、満足のいく不動産売却を実現できるでしょう。ここではプロの視点から、不動産売却を成功させる具体的な7つのコツとノウハウを解説します。高額な不動産だからこそ、後悔しないように一緒にポイントを押さえていきましょう。

【コツ①】相場を理解して「適正価格」を見極める

まず最初のコツは、不動産の相場を把握して適正価格を見極めることです。売り出し価格の設定は売却成否を左右する極めて重要なステップです。相場を無視して高すぎる価格をつければ買い手がつかず、長期間売れ残ってしまいます。逆に安すぎる価格で出してしまえば、短期間で売れても本来得られたはずの利益を逃すことになります。適正価格とは市場の需要と供給のバランスに見合った価格のことで、一般的には「3ヶ月程度で売れる価格」が目安とされています。適正価格を設定するには、地域の相場情報を調べ、自分の物件の適正な価値を知ることが欠かせません。それでは、相場を知らないことで生じる損失と、相場の調べ方について具体的に見ていきましょう。

相場を知らない人が損をする3つの理由

不動産売却で相場観を持っていないと、知らず知らずのうちに大きな損をしてしまうことがあります。以下に相場を知らない人が損をする主な理由3つを解説します。

- 不適切な価格設定で機会損失・金銭損失につながる

相場を把握していないと、勘や希望だけで価格を決めてしまいがちです。例えば相場よりも高い価格を付ければ、買い手から敬遠されて売却のチャンスを逃す恐れがあります。長期間売れない物件は「売れ残り」の印象がつき、結果的に値下げ交渉を受けて相場以下で手放す羽目になることもあります。逆に相場より安く設定してしまうと、早期に売れても本来得られたはずの利益を失うことになります。特に不動産のような高額取引では、価格差が数%でも何十万、何百万円という損益の差に直結します。

- 交渉で不利になる

市場の相場データを持たないと、買主や不動産仲介業者との価格交渉で主導権を握れません。買主から「このエリアではこのくらいが相場です」と低い価格を提示された際に、自信をもって反論できなければ、そのまま値下げを受け入れてしまうかもしれません。また一部の業者は相場を知らない売主に対して意図的に低い査定額を提示し、安値で買い叩こうとするケースもあります。相場観がないと適正価格の根拠を示せず、足元を見られてしまう可能性が高くなるでしょう。

- 売却計画や資金計画が狂う

相場を把握していないと、売却後に手元に残る金額の見通しが立たず、資金計画を誤るリスクがあります。例えば「このくらいで売れるだろう」と高めに見積もって新居購入やローン返済計画を立てていた場合、実際には相場並みの価格でしか売れず計画に支障をきたすことがあります。逆に安値で売ってしまった場合も、老後資金や次の住まいの予算が足りなくなるかもしれません。相場を知らないことはライフプラン全体の誤算につながりかねないのです。

以上のように、相場無視の売却は「売れない」「安売りして損する」「計画が狂う」というリスクを生みます。不動産売却で損しないためには、まず相場を知ることが不可欠だと心得ましょう。

プロ直伝!本当の相場の調べ方と注意すべきポイント

では、具体的にどのように相場を調べれば良いのでしょうか。プロが実践する本当の相場の調べ方と、初心者が陥りやすい注意ポイントを解説します。

- 類似物件の売出事例を徹底リサーチ

最も基本的な方法は、自分の物件と条件が近い不動産の売出価格や成約事例を調べることです。不動産ポータルサイト(SUUMO、ホームズ、アットホームなど)で最寄り駅・築年数・間取り・面積が近い物件を検索し、どのくらいの価格で売り出されているかチェックしましょう。可能であれば過去の成約価格も参考にします。同じエリア・条件の成約事例は国土交通省の「不動産情報ライブラリ」などで公開されています。複数の事例を比較することで、大まかな相場レンジが見えてきます。ただし注意点として、〝現在売出中の物件価格はあくまで“希望価格″であり、実際の成約価格とは異なる場合がある点に留意しましょう。売出価格より成約価格は低めに落ち着くケースが多いことを踏まえ、余裕をもって判断します。

不動産情報ライブラリの利用方法や活用方法は、過去のコラムをご参照ください。

- 不動産一括査定サービスを活用する

インターネット上の一括査定サイトに物件情報を入力すると、複数社の不動産会社から無料で査定価格の提案を受け取ることができます。一社だけでなく複数社に査定を依頼することで、相場観を掴みつつ不当に低い査定を避けられます。提示額に差がある場合は、査定の根拠や各社の戦略をヒアリングしましょう。「高すぎる査定額」は後から値下げを迫られる可能性があるため注意が必要です。一括査定の結果はあくまで目安なので、提示額が極端に高い・低い会社は警戒し、平均的なラインを基準に考えると良いでしょう。

不動産一括査定サイトに関する注意点は過去のコラムをご参照ください。

- 公的な価格データも確認する

国や自治体が公表している土地価格データも相場の裏付けとして有用です。毎年公表される公示地価・基準地価や、相続税評価の目安となる路線価図などを調べれば、対象エリアの土地価値傾向が分かります。ただし公的価格は時期や評価目的によって実勢価格とズレることもあるため、「傾向をつかむ材料」として活用しましょう。例えば公示地価が上昇傾向なら市場も強含みと判断できますし、下落していれば売却に時間がかかる可能性も考慮すべきです。

コチラの記事も併せてご覧ください⇒自分で出来る土地価格査定!公示地価・路線価等で誰でも即算出可能

- 物件個別の要因も考慮する

相場を調べる際は、画一的な数値だけでなく自分の物件特有のプラス要因・マイナス要因を織り込むことが大切です。他の類似物件と比べて、眺望が良い、角地である、リフォーム履歴がある、といった長所があれば価格に上乗せできる可能性があります。逆に日当たりが悪い、駅から遠い、築年が古いなど短所があれば相場よりマイナス調整を検討します。このように定量データ+定性評価で総合的に判断することが、本当の適正価格を見極めるポイントです。初心者は数字だけにとらわれず、不動産会社とも相談しながら自分の物件ならではの価値を評価してみましょう。

- 価格設定後も市場動向を注視

売り出し価格を決めた後も、定期的に市場の動きをチェックする習慣を持ちましょう。近隣で新たに売出された競合物件の有無や、価格改定(値下げ)が行われていないかなどをモニタリングします。市場環境は季節や景気で変化するため、当初の設定が適切でも時間経過でズレが生じる場合があります。必要に応じて価格見直しや戦略変更を検討するためにも、常に相場情報をアップデートしておくことが大切です。

以上がプロも実践する相場リサーチのポイントです。注意点として、相場を調べても最終的に売却価格を決めるのは売主自身であることを忘れないでください。不動産会社に任せきりにせず、自分でも根拠を持って価格を判断することで、売却後に「この価格で良かったのか」と後悔するリスクを減らせるでしょう。

【コツ②】運命を決める不動産会社選び|失敗しない業者選びと交渉ノウハウ

不動産売却を成功させるには、どの不動産会社(仲介業者)に依頼するかが運命を左右するほど重要です。優秀な業者を選べば的確な戦略とサポートで高値売却やスムーズな取引が期待できますが、誤った業者選びをすると買い手探しに手間取ったり、不利な条件で契約してしまったりする恐れがあります。ここでは失敗しない不動産会社の選び方と、売却活動を有利に進めるための交渉ノウハウについて解説します。

不動産会社の選び方次第で100万円以上の差が出る理由

「不動産会社選びで100万円以上の差が出る」と聞くと驚くかもしれませんが、これは決して大げさな表現ではありません。なぜそれほどまでに差が生じるのか、主な理由を見てみましょう。

- 販売力の差で売却価格が変わる

不動産会社ごとに広告戦略や顧客ネットワーク、営業マンの交渉力には差があります。販売力の高い会社に依頼すれば、多くの買い手候補を集め競争入札のような形でより高い価格で売却できる可能性があります。一方、販売力に乏しい会社だと買い手を十分に見つけられず、当初期待していた価格から大幅な値下げを余儀なくされるケースもあります。例えば同じ物件でも、熱心に広告をおこない複数の購入希望者を獲得したA社経由なら3,500万円で売れたものが、ほとんど宣伝しなかったB社では3,300万円止まりだった、というように業者選び次第で数百万円の差が出ることも珍しくありません。

- 査定額や戦略の違い

不動産会社によって物件の評価や売却戦略の方針が異なります。ある会社は確実に売るためにやや低めの価格設定を提案するかもしれませんし、別の会社は高めの査定額を提示してくるかもしれません。高額査定を出す業者は一見魅力的ですが、売主の機嫌をとるために根拠なく高い数字を出している可能性もあります(いわゆる“高すぎる査定”のデメリットとして、結局売れずに値下げするリスクが指摘されています)。反対に低すぎる査定しか出さない業者では本当に高く売れるチャンスを逃すかもしれません。信頼できる業者は適切な根拠に基づいた査定と売却プランを提示してくれます。そうした業者を選ぶことが結果的に最も高い価格で売却できる近道です。

- 仲介手数料や費用負担の違い

仲介業者に支払う手数料も、選ぶ会社によって変わるポイントです。法律上は売買価格の3%+6万円(税別)が上限と定められていますが、なかには手数料割引サービスを行っている会社もあります。また広告費用や販売活動にかかる費用をどこまで負担してくれるかも会社によって異なります。例えばA社は手数料満額を請求するがB社は手数料半額キャンペーン中、といった場合、3000万円の物件なら約50万円以上の差になります。高く売ってくれることが第一ですが、同条件であればコスト面でも有利な業者を選ぶことで手取り額を増やせるでしょう。

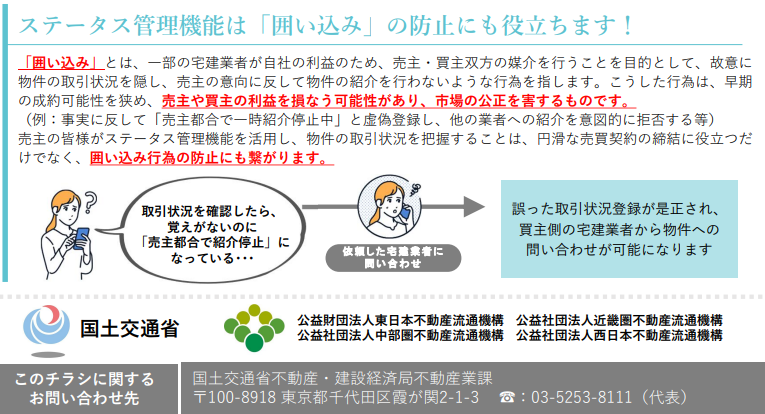

- 「囲い込み」など悪質な慣習の有無

業者選びを誤ると、本来得られるはずだった利益を失うケースもあります。その典型が業者による「囲い込み」と呼ばれる行為です。囲い込みとは、依頼を受けた仲介業者が物件情報を他社に共有せず自社だけで買主を見つけようとする不当な営業手法です。これをされると広く買い手を募集できず、もっと高値を提示できる他社の買主候補と出会えないまま低い価格で売ってしまう恐れがあります。悪質業者の囲い込みによって売却価格が数百万円も安く抑えられてしまった例もあります。信頼できる業者を選ぶことは、こうした不利益から身を守り結果的に高値売却につながるという点でも重要なのです。

引用元:国土交通省>レインズの機能強化について、物件の売主向けのリーフレットを作成しました!より一部抜粋

※囲い込みについては、宅地建物取引業法施行規則が改正され、令和7年1月以降に同行為を行なった業者は罰金や業務停止などの処分がさせられるようになりました。

以上のように、不動産会社選び一つで最終的な売却金額や手取り額に大きな差が生じます。「どこに頼んでも同じ」では決してないことを肝に銘じ、複数社を比較検討して納得できる業者を見極めましょう。

プロが教える「信頼できる業者の見極め方」と交渉の秘訣

では具体的に、どのようにして信頼できる不動産会社・担当者を選べば良いのでしょうか。また、選んだ業者とどのように協力し交渉していくべきか、プロの視点からポイントを解説します。

〈信頼できる業者の見極め方〉

- 実績と口コミを確認

信頼性を判断する基本材料はその会社の過去の実績です。自分のエリアでの取引事例件数や、同じマンション・地域で売却実績があるかを確認しましょう。公式サイトに実績が掲載されていれば目安になりますし、可能であれば担当者に「最近この近くでどんな物件をどのくらいの期間で売りましたか?」と質問してみても良いでしょう。またインターネット上の口コミや評判も参考になります。全て鵜呑みにする必要はありませんが、「連絡が丁寧」「売却活動が熱心」など評価が高い会社は安心材料になります。逆に「対応が遅い」「約束が守られない」など悪評が目立つ場合は避けた方が無難です。

- 査定時の説明が丁寧か

複数社に査定を依頼した際、査定額の根拠を丁寧に説明してくれるかを観察しましょう。ただ数字を伝えるだけでなく、「〇〇だからこの価格になる」「△△のリスクがあるので少し控えめにした」など具体的な理由を説明できる担当者は信頼できます。こちらの質問にも誠実に答えてくれるか、強引に契約を迫ってこないかといった点も重要です。売主の不安に寄り添いながら、プロの視点で適切なアドバイスができる担当者は心強いパートナーとなるでしょう。

- 売却戦略の提案力

査定額だけでなく、その会社が提案してくれる売却戦略の内容も比較ポイントです。「とりあえず高値で出しましょう」「広告はネットに掲載して様子見です」だけでは心許ないですが、信頼できる業者は具体的な販売計画を示してくれます。例えば、「まず◯◯サイトやレインズに登録し、〇週間は現状価格で様子を見ましょう。反響状況によって△△△△万円に値下げする判断も視野に入れます」といった具体策や、「この物件の強みは〇〇なので、チラシやポータルサイトでそこを前面に打ち出します」といったアピール方法の提案がある会社は頼りになります。また、専任媒介か一般媒介かといった契約形態のメリット・デメリットもきちんと説明してくれるか確認しましょう。

- 囲い込みをしない姿勢

前述の囲い込み対策として、レインズ(不動産流通標準情報システム)への早期登録など情報開示に積極的な業者を選ぶことが大切です。媒介契約を結ぶ際、「専任媒介・専属専任媒介の場合は契約後速やかにレインズに登録します」と明言してくれるかをチェックしましょう。信頼できる業者は囲い込みを行わず、他社からの問い合わせや共同仲介にも協力的です。契約前の段階でも「弊社だけで買主を探します」といった発言をする会社は注意が必要です。透明性の高い営業方針を掲げる会社を選ぶことで、安心して任せることができます。

〈業者との交渉ノウハウ〉

信頼できる業者を選んだら、次はその担当者と二人三脚で売却活動を進めていきます。その際、売主として心得ておきたい交渉・協力のポイントを紹介します。

- 希望条件と妥協ラインを明確に伝える

まず最初に、売却希望価格や期限、その他譲れない条件(引渡し時期や残置物の扱いなど)があれば担当者に明確に伝えましょう。特に価格交渉においては「〇〇〇〇万円以上で売りたい」「最低△△△△万円は死守したい」というラインを自分の中で決め、担当者とも共有しておくことが重要です。事前に最低売却価格を設定しておけば、買主から値下げ交渉があった際もぶれずに対応できます。「この価格以上なら売る」という線引きをしておくことで、いざという時に迷わず判断できるでしょう。

- 複数の購入希望者を上手に競合させる

人気エリアや条件の良い物件の場合、複数の購入申し込み(買付)が入ることもあります。その際は担当者と相談しつつ、できるだけ競争原理を働かせる交渉をしましょう。具体的には、複数の買主候補に「他にも検討されている方がいます」と伝えてもらい、価格や条件の改善を引き出すテクニックがあります。ただし、あまり露骨に競わせると全員から敬遠されるリスクもあるため、ここは担当者の経験に委ねつつベストな条件を引き出す駆け引きをしてもらいましょう。優秀な営業マンであれば、このあたりの調整も上手に行ってくれるはずです。

- 焦らずにじっくり構える

売却活動が始まると、「早く売りたい」という気持ちから初期の低いオファーに飛びついてしまいがちです。しかし、あまりに安値で妥協する必要がない状況なら、焦らずに待つ姿勢も大切です。特に契約直後に担当者から「すぐ買いたいというお客様が現れました。ただ予算が少なく〇〇〇〇万円です」と安値の提案を受けた場合は注意が必要です。それが自社の囲い込み客である可能性も考え、納得できないなら「もう少し他の購入希望者も探してみたい」と伝えても構いません。担当者には「〇〇万円未満では売るつもりはない」と意思表示し、状況を見極めましょう。もちろん市場環境によっては早期決断が有利なこともありますが、自分の希望と市場相場を踏まえ冷静に判断することが後悔しないポイントです。

- 仲介手数料や費用も交渉してみる

買主との価格交渉だけでなく、場合によっては仲介手数料の交渉も検討して良いでしょう。特に複数社と一般媒介で進めている場合や、知人の紹介などで柔軟に対応してくれそうな場合は「〇〇〇〇万円で売れたら手数料▲%にしてもらえませんか」などと相談してみる余地もあります。すべての会社が応じるわけではありませんが、結果的に売主の手取りが増える交渉ポイントです。ただし、あまり強引に値切ると関係が悪くなる恐れもあるため、交渉は相手の様子を見ながら控えめに行いましょう。基本は良い買主を見つけてもらうことが最優先ですので、信頼関係を損ねない範囲で提案するのがコツです。

信頼できる業者をパートナーに、以上のようなポイントを押さえて協力すれば、きっと満足度の高い売却が実現できるでしょう。不動産会社選びと交渉力は、不動産売却成功の要であることを常に意識して進めてください。

不動産売却成功への実践テクニック|具体的な戦略をプロが解説

ここからは、より実践的なテクニックに焦点を当てていきます。不動産会社と契約し売却活動がスタートしたら、売主としてもできる工夫がたくさんあります。物件の見せ方や法律・税金の知識、売却のタイミングや広告手法など、プロが現場で培った具体的な戦術を身につけることで、売却成功の可能性は一段と高まります。以下ではコツ③~⑥として、不動産売却の現場で役立つ戦略ノウハウを詳しく解説します。

【コツ③】内覧対応・リフォームで第一印象を制するノウハウ

不動産の売却において、購入希望者に物件を直接見てもらう「内覧(オープンハウス)」は勝負の場です。第一印象で「この家が欲しい!」と思わせることができるかどうかが成約につながるかの分かれ道と言っても過言ではありません。内覧時の対応や演出の仕方、必要に応じたリフォームは、プロの世界でも重視されるポイントです。ここでは、内覧で好印象を与えるテクニックと、費用対効果の高いリフォーム術について見ていきましょう。

内覧時に必ず押さえるべきポイントとプロのテクニック

内覧に来る方は、写真や間取り図では分からなかった細部まで物件を確認し、自分が住むイメージを重ねます。「ここなら住みたい」と思ってもらうために、内覧対応で必ず押さえておきたいポイントとプロならではの気配り術を紹介します。

- 徹底的な整理整頓と清掃

内覧時の基本は何より「清潔でスッキリした空間」を見せることです。居住中の物件でもできる限り荷物は減らし、収納内も含め整理整頓しましょう。床や窓、キッチン・浴室などの水まわりはプロにハウスクリーニングを頼むくらいの気持ちで徹底的に清掃します。特に水まわりのカビ・水垢や、玄関・ベランダの汚れなどは見落とされがちですが、購入希望者は細かい所まで見ています。「清潔に大事に使われてきた家だ」という印象を与えることができれば、物件の価値も高く感じてもらえます。

- 明るく開放的な演出

人は明るい空間に好印象を抱くものです。内覧前には全室の照明を点灯させ、昼間でもカーテンを開けて自然光を取り入れましょう。薄暗い部屋は広さまで狭く感じさせてしまいます。照明の色も電球色より明るい昼白色系のほうが清潔感を演出できます。可能であれば昼間の内覧を基本とし、夕方以降の場合は玄関や廊下も含め照明をフル活用しましょう。また閉塞感を与えないよう、カーテン・ブラインドは全開にして視界を広くします。プロのホームステージャーは広角レンズで撮影して部屋を広く見せますが、実際の内覧でも照明と開放感の演出で明るく広々とした印象作りを意識します。

- 生活感を出しすぎない

居住中物件では、あまりにリアルな生活感が残っていると買主は自分の暮らしを想像しにくくなります。家族の写真や洗面所に並んだ日用品、生々しい生活臭などは可能な範囲で隠したり抑えたりしましょう。ペットを飼っている場合は内覧時にはケージに入れるか一時的に別の場所に預け、ペット特有の匂い対策も必要です。生ゴミやトイレの臭いがしないよう直前に換気し、必要なら消臭剤やアロマで爽やかな香りづけをします。ただし香りは強すぎると隠している印象を与えるので、ほのかに感じる程度が無難です。モデルルームのように完璧に生活感をゼロにする必要はありませんが、買主が新生活をイメージしやすい空間を整えることが大事です。

- 物件の長所を効果的にアピール

内覧時には、ただ黙って見てもらうのではなく、ここぞという物件のセールスポイントをしっかり伝えることも重要です。例えば「この部屋は二面採光で風通しがとても良いんですよ」「収納が広いので荷物の多い方でも安心です」といった具体的なアピールをしましょう。事前に担当の営業さんと打ち合わせておき、営業さんから説明してもらっても構いません。また近隣環境の利点(駅が近い、スーパーが歩いてすぐ、学校が安全な通学路沿い等)も内覧者に質問されたら答えられるよう準備しておきます。ポジティブな情報提供によって内覧者の心象を良くし、「この物件に決めるとこんなメリットがある」と感じてもらえるよう努めましょう。

- 居心地の良い雰囲気づくり

内覧者が物件にいる間、リラックスして過ごしてもらう配慮も大切です。部屋が暑すぎたり寒すぎたりしないよう室温を調整し、玄関先で丁寧に迎え入れます。必要に応じスリッパも清潔なものを用意しましょう。内覧中は程よい距離感で付き添い、質問には笑顔で丁寧に答えます。もし内覧者が家族で来て小さなお子様連れなら、危険がないよう目を配りつつ「こちら和室がありますのでご自由に遊んでください」など気遣いを見せるのも良いでしょう。売主の感じの良さは物件の印象にも影響します。プロの営業も常に笑顔と礼儀を心がけますが、売主自身もホスピタリティを持って対応することで「この家と売主さんなら安心だ」という信頼感を与えることができます。

以上のような内覧対応のポイントを押さえることで、内覧者に好印象を与え成約への確率を高めることができます。内覧は「物件のプレゼンテーション」の場です。少し面倒にも思えますが、プロのひと工夫を真似て準備することで高額な不動産を有利に売却する近道になります。

費用対効果の高いリフォームと成功事例

売却前にリフォームやリノベーションを検討する方もいるでしょう。確かに古さや傷みが目立つ物件の場合、適切なリフォームで物件価値を高め、より高く売ることが可能です。ただし闇雲にリフォームしても費用倒れになるリスクがあるため、投資した費用に対してリターンが見込める「費用対効果の高い」ポイントに絞ることが大切です。ここでは、売却前リフォームの考え方と成功事例を紹介します。

- まずは現状把握と必要性の判断

リフォームを検討する際は、まず現在の物件状態を客観的に把握しましょう。築年数相応の経年劣化であれば、現状でも買主が入居後に好みでリフォームする可能性も高く、無理に全面改装する必要はないかもしれません。一方、明らかな不具合(給湯器故障・雨漏り跡・床の沈み等)がある場合や、極端に内装が古びて見える場合は、最低限の修繕や美装を行ったほうが、印象が良くなります。プロにホームインスペクション(住宅診断)を依頼して、直した方が良い箇所とその費用概算を把握するのも有益です。その上で、売却価格への影響と費用を天秤にかけてリフォーム範囲を決めます。

ホームインスペクションと既存住宅売買瑕疵保険については、下記のコラムをご参照ください。

- コストパフォーマンスの高い箇所に絞る

売却前提のリフォームでは、「低コストで見栄えが大きく向上する箇所」に絞るのが鉄則です。具体的には壁紙クロスの張替えは費用対効果が高い代表格です。黄ばみや汚れが目立つ古い壁紙を明るい白系の新品クロスに替えるだけで、部屋全体が一新したように明るく清潔に見えます。特にタバコのヤニ汚れがある場合は必須と言えます。次に畳やフローリングの表面もポイントです。傷んだ畳は表替え、傷だらけのフローリングは部分的な補修やワックス掛けでかなり印象が改善します。水まわりではキッチンや浴室のコーキング(シーリング)打ち直しも安価で効果的なリフォームです。カビや黒ずみが取れない場合でも、コーキングを新品にすればピカピカで清潔に見え、買主に古さを感じさせません。これらは数万円〜十数万円程度の比較的安価な工事で済む割に、購入希望者の印象を大きく向上させることができます。

- 大掛かりなリフォームは慎重に

キッチン・浴室などの設備交換や間取り変更を伴うリフォームは費用が高額になるため、基本的には慎重に検討しましょう。新築同然にリノベーションしてしまってはコストがかかりすぎ、売却益を圧迫します。どうしても競合物件に比べて見劣りする場合のみ、例えば古いユニットバスを新品交換するなどピンポイントで実施するのも一案ですが、その際も中古相場の上昇幅と費用を比較して判断します。「リフォームしても必ずしも費用回収できるとは限らない」ことを念頭に置き、投資額に見合うリターンが期待できる場合に限定すると良いでしょう。また、買主によって好みが分かれる内装デザインのリフォーム(派手な壁紙にする等)は避け、あくまで万人受けするシンプルな仕上げを心がけます。

- ホームステージングの活用

近年では、家具や小物でモデルルームのように演出する「ホームステージング」サービスも登場しています。空室物件の場合、家具がないと生活イメージが湧きにくいので、インテリアコーディネートされた家具を一時的に設置して内覧時に演出する手法です。数十万円の費用がかかることもありますが、高級物件などでは短期間で買い手を見つけ高値売却に寄与した事例もあります。またCG技術で家具配置後のイメージ写真を作成するバーチャルステージングなら低コストで実施可能です。物件の特性や予算に応じて、こうした新しい売却演出手法を取り入れるのも検討の価値があります。

- 成功事例:最小の投資で価値アップに成功

実際に最低限のリフォームで成功した事例を紹介します。築40年以上の古家を相続したAさんは、当初リフォームなしで売り出しましたが1年近く売れませんでした。しかし、担当者から「80万円分リフォームして100万円価格を上げてみましょう」と提案され、壁紙と床、水まわり中心に約80万円のリフォームを実施。するとネット掲載写真の印象が見違えるようになり、問い合わせが入るようになりました。リフォーム後わずか一週間で当初より100万円高い価格で買い手が付き、リフォーム費用を差し引いても20万円プラスの利益となりました。このケースでは「80万円の投資で100万円以上価値アップ」という好例となり、売れなかった物件が短期間で成約に至っています。もちろん全てのケースでリフォームが奏功するわけではありませんが、「必要最小限のリフォーム」で見違えるように印象アップし、結果的に高値売却につながることもあるのです。

- 成功事例:簡易リフォームとホームステージングで高値売却

別の事例では、居住中マンションを売却するBさんが壁紙と照明を一新し、プロのコーディネートで家具を配置して内覧に臨んだところ、同じマンション内の他住戸相場を上回る価格で成約しました。Bさんは当初リフォームの予定はありませんでしたが、担当者の助言でリビングの壁紙を明るい色に貼り替え、老朽化していた照明器具もLEDのシーリングライトに交換。さらにモデルルームのような観葉植物や雑貨を配置して内覧を行ったところ、内覧者から「他の部屋より素敵」と好評で、強気の価格設定にも関わらず短期間で売買契約に至ったのです。かかった費用は約30万円でしたが、相場より50万円高く売れたため費用対効果は充分でした。小さなリフォームと演出でも買主の心証を大きく高めることができた好例と言えるでしょう。

このように、売却前のリフォームはポイントを絞って行えば「少ない費用で高い効果」を発揮する可能性があります。逆に闇雲に高額なリフォームをしてしまうと赤字になるリスクもありますので、プロの意見も聞きつつ冷静に判断してください。物件の状態や市場ニーズに合った適切なリフォーム・演出を施し、第一印象で「ここが欲しい」と思わせることが売却成功への近道です。

リフォームを必要以上に提案してくる不動産仲介業者は逆に要注意です。その理由は下記のコラムをご参照ください。

不動産仲介業者によるリフォーム提案が売主にとって不利益となる理由

リフォーム頼みの不動産仲介業者が倒産危機!不動産買う前に読んで!

【コツ④】トラブルを防ぐ法律・税金の基礎知識

不動産売却は高額取引であり契約も複雑なため、法律や税金に関する知識が不足していると予期せぬトラブルや損失に見舞われることがあります。たとえ仲介業者に任せる場合でも、売主本人が基礎知識を持っていることは安心・安全な取引のために重要です。ここでは、売買契約で気を付けるべきポイントや、不動産売却時に適用できる税金控除など、知っておかないと損する法律・税金のノウハウを解説します。

契約書でトラブルを防ぐ!重要なチェックポイント

売買契約書は不動産売却の公式な約束事を記した非常に重要な書類です。この内容次第で売主が負う責任やリスクが決まります。契約書にサインする前に確認すべきポイントを押さえておかないと、後で「聞いていなかった」「こんなはずでは…」とトラブルに発展する恐れがあります。契約時に必ずチェックしておきたい重要項目を紹介します。

- 物件の表示・権利関係の確認

契約書には物件の所在地、面積、登記簿上の地番・家屋番号などが記載されます。住所や面積、登記名義人などに誤りがないかよく確認しましょう。特に土地の場合は境界の明示方法についても契約条項に入ります。境界標の設置や隣地との境界確認書の取り交わし義務など、売主の責任が具体的にどう定められているかをチェックします。曖昧なままだと後で「境界が確定できず決済延期」などトラブルになりかねません。物件に関する基本事項(住所・地積・床面積・構造種別・付属設備等)は登記簿や権利証と照合し、一字一句正確に合致していることを確認してください。

- 手付金と解除条件

売買契約では通常、買主から「手付金」を受領し、その扱いや契約解除条件を定めます。手付解除の期限や条件が明記されているか必ず確認しましょう。手付解除とは、買主が手付金を放棄(売主は倍返し)することで契約を無条件解除できる仕組みです。いつまでその解除権が有効か日付で特定されているのが望ましく、曖昧な場合はトラブルのもとです。一般に「相手方が履行に着手するまで可能」とされますが、このままだと解釈に争いが生じやすいため、契約書では「◯年◯月◯日まで売主・買主は手付放棄(倍返し)により契約解除できる」と明示するのが通常です。期日を過ぎたら手付解除不可となり、違約解除の場合の違約金条項などに移ります。解除に関する取り決め(ローン特約による解除条件など含め)は入念に読みましょう。

手付金の役割や手付解除については、下記の記事で詳しく説明していますので、そちらをご参照ください。

無理なく理解!不動産売買の手付・手付解除をスムーズに学べる入門書

- ローン特約の内容

買主が住宅ローンを利用する場合、契約書に「ローン特約(融資利用の特約)」が付されます。これは「買主が期日までに所定の融資承認を得られなかった場合、白紙解除できる」という内容です。ローン申込先や期限、融資金額などが明確に記載されているか確認してください。例えば「◯◯銀行他1行より◯◯◯◯万円の融資承認が◯月◯日までに得られない場合は本契約を解除できる」といった具合です。この特約は買主を守るものですが、売主にとっても重要事項です。期限があまりに長すぎると売主は不確実な状態が続くため、一般的に融資特約期限は契約後1ヶ月程度に設定されます。融資承認が下りなかった場合の手付金処理(全額返還する等)についても明記されていますので要チェックです。

融資利用の特約については、下記の記事で詳しく説明していますので、そちらをご参照ください。

融資利用の特約とは?不動産売買における融資不承認のトラブル回避策

- 契約不適合責任(旧:瑕疵担保責任)の範囲

売主が負う物件の欠陥に対する責任についても契約書で定められます。2020年の民法改正以降は「契約不適合責任」という表現で、引渡した物件が契約の内容と適合しない場合の売主責任を定めます。中古物件の場合、責任期間を引渡し後○ヶ月以内(一般的には3ヶ月)などと制限していることが多いです。例えば「売主の契約不適合責任期間は引渡し後3ヶ月とし、買主は期間内に通知しなければ売主は責任を負わない」といった条項です。また雨漏り等既知の不具合を「現状有姿」で引き渡す特約(容認条項)も記載されることがあります。どこまで売主が責任を負うのか、免責事項は何かをしっかり理解しておきましょう。必要に応じて不明点は契約前に仲介業者や専門家に質問し、納得した上でサインすることが大切です。

契約不適合責任については、下記の記事で詳しく説明していますので、そちらをご参照ください。

不動産売買契約における『契約不適合責任』を基礎から学べる入門編!

- 引渡し時期と明け渡し条件

売買契約書には引渡し(決済)の予定日が記載されます。いつまでに物件を明け渡す義務があるか確認しましょう。通常は決済当日に鍵を引き渡し、その時点で物件は買主のものになります。引渡しまでに居住中であれば荷物を全て搬出し、契約で約束した状態(現況有姿orハウスクリーニング済等)で引き渡す必要があります。万が一引渡しが遅れた場合の取り決め(遅延損害金など)があるかもチェックします。また固定資産税等の精算日も通常引渡日で按分しますので、日割計算の基準日についても確認しておくと良いでしょう。また、契約から引渡しまでの間に、地震・台風・洪水などの自然災害で、対象物件が損傷したり滅失したりした場合の取決めも十分に確認をして、売主・買主双方が理解をしておく必要があります。

引渡前の滅失・損傷については、下記の記事で詳しく説明していますので、そちらをご参照ください。

5分で学ぶ!不動産売買契約書の『引渡し前の滅失・損傷』と白紙解除

- 契約違反時の取り決め

万が一、売主または買主が契約を履行しなかった場合の扱いも重要です。一般的には「債務不履行による解除権」「違約金」が定められます。違約金の額は売買代金の○%といった形で記載されますが、その割合と発生条件を認識しておきます。例えば、買主が手付解除期日を過ぎて、無断で契約を破棄した場合、手付金とは別に違約金を請求できる規定があるか、売主が引渡しできなかった場合の違約金はいくらか、などです。違約金の設定額は手付金と同額または売買代金の10%~20%程度が一般的ですが、契約書の記載がどうなっているか確認します。また天災等不可抗力の場合の扱いや、反社会的勢力排除に関する条項など昨今追加されている項目も含め、契約書全体を通して抜け漏れなく確認することが大事です。

契約違反による解除については、下記の記事で詳しく説明していますので、そちらをご参照ください。

契約違反による解除(違約解除)の基本と成立要件を学ぶ基本ガイド

以上が契約書を見る際に特に注意すべき主なポイントです。これらをチェックすることで多くのトラブルを未然に防ぐことができます。とはいえ、不動産売買契約書は専門用語も多く複雑ですので、少しでも不明な点があれば遠慮なく仲介担当者に質問するか、必要に応じて弁護士・司法書士に確認してもらうのも安心です。契約は売主・買主双方にとって公平なものになるよう、しっかり内容を理解した上で臨みましょう。

不動産売却時の税金控除の活用法|知らないと損する基礎知識

不動産を売却して利益(譲渡益)が出た場合、所得税・住民税が課されることがあります。しかし、条件を満たせば税負担を大幅に軽減できる各種特例が税法上用意されています。これらの制度を知らないと、本来払わなくて良い税金を多く支払ってしまうなど大きな損につながりかねません。ここでは不動産売却時にぜひ知っておきたい税金の基礎知識と控除・特例の活用法を解説します。

- 譲渡所得と税率の基本

まず、不動産を売却して利益が出た場合の税金の仕組みを押さえておきましょう。売却による利益(譲渡所得)は、「売却価格 -(取得費+譲渡費用)- 特別控除額」で計算されます。取得費とは購入時の価格や購入経費、譲渡費用とは仲介手数料や登記費用など売却にかかった経費です。この譲渡所得に対し、所有期間に応じた税率で所得税・住民税が課税されます。所有期間が5年超の不動産は長期譲渡所得となり税率約20%(所得税15%+住民税5%、復興特別所得税除く)、5年以下だと短期譲渡所得で税率約39%(所得税30%+住民税9%)と大きな差があります。これは基本的な税率ですが、自宅売却の場合はここからさらに特例控除などが適用されます。

譲渡所得税については、下記の記事で詳しく説明していますので、そちらをご参照ください。

- 居住用財産の3,000万円特別控除

自分が住んでいた家やマンションを売却する場合、「居住用財産の3,000万円特別控除」という強力な減税特例を利用できる可能性があります。これは文字通り、譲渡所得から最高3,000万円までを非課税で控除できる制度です。適用されれば例えば譲渡益が2,500万円なら全額非課税、5,000万円の譲渡益でも3,000万円控除後の2,000万円に対してのみ課税となります。適用にはいくつか条件があり、主なものは「自ら居住していた家屋とその敷地であること」「住まなくなってから3年目の年末までに売却すること」などです。また過去にこの特例を使ったことがある場合や、親子間など特別な売買には適用できないなど細かな要件があります。しかしマイホーム売却をする多くの方にとって利用価値が高い制度ですので、必ず条件を確認し該当すれば忘れずに申告して適用しましょう。なお、この特例を使う場合でも確定申告は必要です(控除を受けるためには確定申告で申請する必要があります)。

- 所有期間10年超の軽減税率の特例

こちらも居住用財産に係る特例ですが、所有期間が10年を超えるマイホームを売却した場合は、税率を軽減できる制度があります。具体的には、先の3,000万円控除適用後の課税譲渡所得6,000万円以下の部分に対し14%(所得税10%+住民税4%)という軽減税率が適用されます。通常の長期譲渡税率20%より低い税率になるため、該当する場合は大きな節税になります。この「10年超軽減税率」は3,000万円特別控除と併用が可能です(どちらも適用要件を満たす場合)。例えば、長期所有の自宅を売って8,000万円の譲渡益が出たケースでは、まず3,000万円控除して残り5,000万円に対し、そのうち6,000万円以下部分(5,000万全額)が14%課税となります。適用要件としては、「10年以上所有した居住用財産の売却」であり、買換え特例との重複適用不可などの制限があります。こちらも確定申告で適用を受ける必要があります。

居住用財産の3,000万円特別控除、空き家の3,000万円特別控除および10年超所有軽減税率については、下記の記事で詳しく説明していますので、そちらをご参照ください。

知って得する「3,000万円特別控除」の適用例と利用にあたっての注意点

- 買換え特例(特定居住用財産の買換えの特例)

住み替えのために家を売って新たな家を買う場合、買換え特例という税繰延べ制度があります。これは売却益に対する課税を、新居を購入することで将来に繰り延べできる仕組みです。ざっくり言うと、「売却価格≦買換え先の取得価格」であれば譲渡益への課税がゼロになり、売却価格が買換え価格を上回る場合でもその差額分のみ課税する、というものです。要件は厳しく、居住用で所有期間10年超、買換え先も一定要件の居住用不動産であること、など細かな条件があります。また3,000万円特別控除との併用はできないため、どちらが有利か計算して選択します。一般的には大きな利益が出る場合に買換え特例を使うと税を繰り延べられますが、将来その新居を売る時に課税される点には注意が必要です(あくまで納税を先送りする制度です)。

買換え特例については、下記の記事で詳しく説明していますので、そちらをご参照ください。

失敗しない居住用財産の買換え特例の活用法と条件を詳しく解説します

- その他の控除・特例

他にも覚えておきたい特例として、「空き家の3,000万円控除」があります。これは親から相続した実家など古い空き家を一定の条件で売却する場合に3000万円控除を適用できる制度です。耐震性など条件がありますが、高齢の親が住んでいた実家を売るケースでは使えるか確認しましょう。また、譲渡損失が出た場合でも自宅を住宅ローン残債ありで売却したケースでは一定の要件下で譲渡損失の繰越控除(損益通算)という減税策もあります。このように売却益が出ても出なくても適用できる制度は存在しますので、自分のケースで該当しそうなものは事前にリサーチしておくことをおすすめします。

譲渡損失の繰越控除等については、下記の記事で詳しく説明していますので、そちらをご参照ください。

損失を税金で取り戻す!不動産売却時の損益通算・繰越控除の使い方

- 確定申告を忘れずに

不動産を売却した年の翌年には、利益が出た場合も特例で非課税になる場合も必ず確定申告を行いましょう。税金が出ないケースでも、特別控除などを適用したことを申告しなければ控除は受けられません。住民税も絡むため自治体にも情報が行きます。譲渡所得の申告は普段サラリーマンで確定申告不要な人でも必要となりますので注意してください。申告に当たっては、不動産の売買契約書、仲介手数料領収書、登記費用領収書、取得時の契約書や費用領収書、新居購入の契約書(買換え特例時)など証拠書類を揃える必要があります。余裕をもって準備しましょう。なお、譲渡所得がマイナスで税金がかからない場合でも申告すると住民税が減額になったり、上記損失控除の特例が使えたりするため申告して損はありません。

不動産売却における税制は専門的で難しいですが、知っているかどうかで数百万円の差が出ることもあります。大切なのは「自分はどの特例を使えるのか」を早めに把握し、必要な手続きを漏れなく行うことです。心配な場合は税理士や不動産会社の担当者にも相談し、最大限メリットを享受できるよう準備しましょう。「知らなかった…」では済まされない大事なお金の話ですので、正しい知識でしっかり対応してください。

【コツ⑤】売却タイミングを見極めて利益を最大化する

不動産売却では、「いつ売るか」のタイミングも非常に重要な要素です。同じ物件でも売る時期によって売却価格が大きく変わる可能性があります。市場の需要が高まる時期を狙えば高値で売れやすくなり、逆にタイミングを誤ると長引いたり値下げを強いられたりすることもあります。ここでは、不動産市場の分析方法や計画的な売却スケジュールの立て方を学び、「売り時」を逃さず利益を最大化するコツを解説します。

「売り時」を逃さないための市場分析法とは?

不動産の「売り時」を見極めるには、日々変動する市場動向の分析が欠かせません。プロの不動産営業も常に市場トレンドを注視し、適切なタイミングを計っています。初心者でもできる売却タイミング判断のためのポイントを紹介します。

- エリアの供給・需要バランスを見る

まず注目すべきは自分の物件が属するエリアの不動産供給量と需要です。具体的には、同じエリア・同じような物件が現在どれくらい売りに出ているか(供給)と、購入希望者が多いか(需要)をチェックします。供給過多なら競合が多く価格競争になりやすいため、できれば競合が少ない時期を狙いたいところです。需要については、不動産情報サイトの閲覧数や問い合わせ数、内覧件数などから肌感覚をつかみます。不動産会社に相談すれば、現在の買い手の動向(ファミリー層の動きや投資需要の有無など)を教えてくれるでしょう。エリアの再開発計画や新駅開業予定など需要を押し上げる要因がある場合は、その話題性が高いうちに売却するのも一つの戦略です。

- 季節的な繁忙期を活用

不動産市場には一般的に繁忙期と閑散期があります。日本では新年度や転勤が集中する春先(1~3月)と、秋口(9~11月)が住宅購入の動きが活発になる傾向があります。特に3月までに入居したい需要が1~2月に高まり、9~10月も比較的取引が増える時期です。逆に長期休暇に入る8月お盆前後や年末年始は閑散期となりやすいです。可能であれば繁忙期に合わせて売り出すことで多くの買主候補にアプローチできます。ただし繁忙期は競合物件も増える傾向があるため、供給との兼ね合いも見て判断します。また、季節要因は地域によっても差があり、避暑地の別荘など特殊な物件は夏に需要が集中するなどケースバイケースです。自分の物件種別・地域での季節トレンドを不動産会社と分析してみましょう。

- 金利・景気動向のチェック

購入希望者の意欲に影響を与える要素として、住宅ローン金利や景気・政策動向も重要です。例えば、ローン金利が低水準で推移している時期は借りやすく購買意欲が高まりやすいです。政府の住宅取得支援策(住宅ローン減税の拡充等)がある時期も同様です。一方で金利上昇局面では月々支払負担が増えるため買控えにつながり、売却には逆風となります。最近の経済ニュースや専門家の市況予測にも耳を傾け、大きなトレンド転換期を見逃さないことが肝心です。「今はマンション価格高騰局面だから売り時」「景気後退が懸念され始めたので早めに売っておこう」など、大局的な判断も必要です。もちろん個人で完璧に読むのは難しいですが、住宅新報や不動産経済研究所などの市況レポート、レインズの取引動向データなども参考に、市場環境を把握しましょう。

ついに既存住宅ローンも金利上昇!2025年1月返済分からの返済増加対策

- 築年数や物件寿命も考慮

自分の物件の築年数的なタイミングも念頭に置く必要があります。一般に建物は築年数が古くなるほど売値は下がりやすくなります。特に木造一戸建ては築20~25年を超えると建物価値がほぼゼロ査定となり土地値中心になるケースが多いです。マンションも築年数とともに管理費修繕費が上がったり、住宅ローン減税適用の築年数要件(耐火建築物25年以内等)から外れると需要が減ったりします。そのため築年数が若いうちに売るほうが有利な傾向があります。例えば築10年以内なら「まだまだ新しく設備も最新」というイメージで高値がつきやすいですが、これが築20年になると古さが意識されます。「あと数年経つと大規模修繕(マンション)が迫るから、その前に売ってしまおう」「築○年以内の今が売り時」という判断も重要です。一方で新築後すぐ売る場合は新築プレミアムが剥落するデメリットもありますので、築浅すぎる場合は注意しましょう。

- データを活用した分析

プロは「レインズマーケットインフォメーション」などで直近の成約平米単価推移や在庫件数を分析し、売り時を判断しています。一般の方でもレインズの「季刊サマリーレポート」や不動産流通機構の公表データを見ると、地域ごとの中古物件の成約件数や平均価格が月次で公開されています。例えば「○○県中古マンション成約数が3ヶ月連続減少している」「首都圏中古戸建平均価格が前年比▲%」などの傾向を把握できます。これにより、市場が今強気相場なのか、弱含みなのか感じ取ることができます。またAIを活用した不動産価格予測サービスなども登場しています。様々なデータに触れながら、自分なりに「もうピークかも」「まだ上がり余地があるかも」といった仮説を立ててみましょう。当たるかどうかは誰にも断言できませんが、データに基づいて判断することが大切です。勘だけに頼らず客観情報を参考にすれば、少なくとも大きく的外れなタイミングにはならないでしょう。

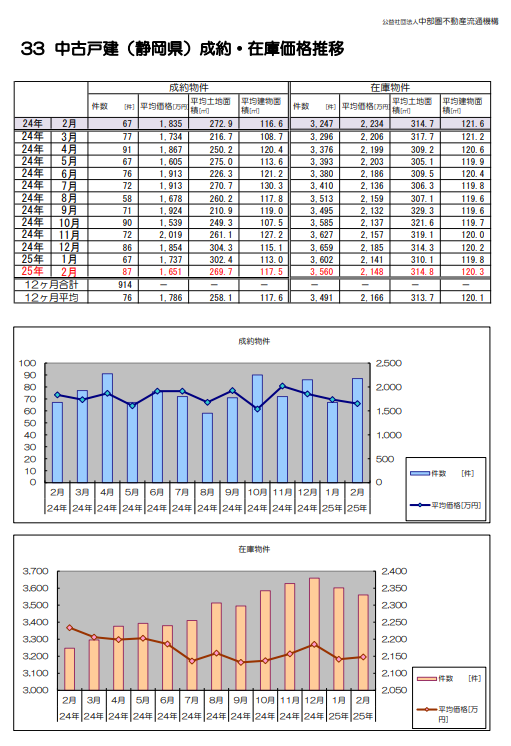

出典:中部レインズ>中古戸建(静岡県)成約・在庫価格推移より一部抜粋

以上のような市場分析を通じて、「売り時」を賢く見極めましょう。完璧にタイミングを当てるのはプロでも難しいものですが、情報収集と冷静な判断によってベターな時期を選ぶことは可能です。大切なのは、“なんとなく今かな”ではなく、根拠を持って時期を判断することです。

プロが教える計画的な売却スケジュールの作り方

「売り時」を意識しつつも、実際には売却には準備から契約・引渡しまで時間がかかります。そこで、希望の時期に間に合うよう計画的な売却スケジュールを組むことが重要です。プロの立てるスケジュールを参考に、無理なく進めるコツを解説します。

上図は、不動産売却の一連の流れを示したものです(全宅連が策定する書式)。これらのステップを踏まえ、逆算思考でスケジュールを立ててみましょう。

- 売却完了希望時期を決める

まず、「いつまでに物件を売却したいか」という目標時期を設定します。例えば「来年4月の転勤までに売却完了したい」「〇年〇月までに資金化したい」など具体的な期限を決めましょう。これがスケジュール作りの起点となります。特に住み替えの場合は、新居の入居時期や引越し時期との兼ね合いがあるため重要です。

- 各プロセスにかかる期間を見積もる

売却には以下のおおよその期間がかかると見積もってください。

- 売り出し前準備: 書類集めや不動産会社選定、査定、媒介契約締結までに数週間~1ヶ月程度。

- 売却活動期間: 売り出してから買い手が見つかるまで平均3ヶ月前後(物件により1週間で売れることもあれば半年以上かかることも)。マンション平均は2~3ヶ月、一戸建ては3ヶ月程度とも言われます。

- 契約から引渡しまで: 買主と売買契約を結んでから実際に決済・引渡し完了するまで約1~2ヶ月(住宅ローン利用なら融資実行に時間がかかるため)。

以上を合計すると、売却開始から完了まで概ね4~6ヶ月は見ておくと安心です。もちろん状況により前後しますが、余裕ある計画を立てるためには半年スパンくらいで考えると良いでしょう。

- 逆算してスケジュールを立てる

例えば「令和7年9月末までに引渡し完了したい」場合、逆算すると7月末までに売買契約締結、5月~6月には買主を見つける必要があります。さらに4月には売却活動を開始し、3月中に業者選定と査定、2月には必要書類や物件整理など準備開始…といった具合にスケジュールを組み立てます。重要なのは、各段階に締切目標を設定することです。「○月○日までに査定依頼する」「○月中に売出し開始する」とカレンダーに書き込み、着実に進めていきます。

- 余裕と柔軟性を持つ

計画はあくまで目安であり、想定より早く売れることもあれば遅れることもあります。早く売れた場合は引渡し時期の調整交渉(買主に少し待ってもらうなど)も可能ですし、逆に時間がかかる場合は価格見直しやテコ入れ策を講じるタイミングも考えておきます。「○ヶ月経っても反響が薄いなら▲▲▲▲万円値下げする」「繁忙期が過ぎたら一旦賃貸に切り替え検討」など、プランBも視野に入れましょう。スケジュールには多少のバッファ(余裕期間)を持たせ、トラブルや予想外の事態(買主ローン否認で白紙解除になる等)にも備えます。

- プロと二人三脚で進行管理

実際の売却活動中は、不動産会社の担当者と定期的に連絡を取り、進捗管理を行います。「内覧が開始1ヶ月で◯件あった/問い合わせ◯件」「価格を見直すなら次の広告更新時期(例:ポータルサイトの掲載更新)が良い」などの情報をもとに、計画を微調整します。売主自らも積極的に状況を把握し、意思決定のタイミングを逃さないことが大切です。ダラダラと予定より遅れているのに気付かない…ということが無いよう、常に当初計画と照らし合わせて今どの段階か確認しましょう。

- 引渡し後の段取りも念頭に

売却完了がゴールですが、その後のことも計画に入れておきます。新居購入や引越し、売却代金の運用計画、確定申告の準備など、売却後にやるべきこともリストアップしておきます(これについては後述のコツ⑦で詳しく触れます)。特に住み替えの場合は、売却と購入のスケジュール調整が重要です。売り先行か買い先行かによって資金計画や仮住まいの有無も変わりますので、全体を見据えたスケジュール作成が必要です。

計画的なスケジュールを立てておけば、精神的にも余裕を持って売却に臨めます。逆に見通しがないと不安や焦りから判断ミスもしやすくなります。ぜひ「いつまでに何をする」という工程表を作って(難しければ紙に書き出すだけでも)進めてみてください。時間を制する者が売却を制すとも言えます。準備から引渡しまで一連の流れを俯瞰し、プロアクティブに動いていきましょう。

【コツ⑥】広告戦略と売り出し方を工夫して早く高く売る方法

不動産を市場に出したら、次は「いかに効果的にアピールするか」が勝負です。ただ掲載すれば売れる時代ではなく、広告や売り出し方に工夫を凝らすことで早期売却・高値成約の可能性が高まります。ここでは、「売れる広告」と「売れない広告」の違いや、売主が注意すべき囲い込み対策、実際に有効だった広告戦略の事例など、プロが実践する売却マーケティングの秘訣をお伝えします。

「売れる広告」と「売れない広告」の違いはココ!

不動産広告の出し方ひとつで、問い合わせ数や内覧希望者の数は大きく変わります。では、どんな広告が反響を呼び、どんな広告がスルーされてしまうのでしょうか。「売れる広告」と「売れない広告」の違いを具体的に比較してみましょう。

- 写真の質・量が決定的に違う

現在、物件探しの多くはインターネットで行われます。そこでまず目に入るのが物件写真です。売れる広告は写真が命と言っても過言ではありません。広角レンズできれいに撮られた明るい室内写真、整頓された部屋、外観や眺望、設備の写真など枚数も豊富に掲載されています。一方、売れない広告は写真が少なかったり暗かったりします。ピンぼけの写真や、生活感だらけ・散らかった室内写真では見る人に良い印象を与えません。プロは物件の良さを最大限伝えるため、晴天の日中に照明も点けて撮影し、「この部屋に住みたい」と思わせる魅力的な写真を揃えます。売主としても写真撮影前の掃除や演出に協力することで、より良い広告写真が得られるでしょう。

※上記物件は、当社ホームページに掲載している新築物件です。

- キャッチコピー・本文に魅力がある

売れる広告は、タイトルやキャッチコピーに物件の強みや希少性が端的に表現されています。「駅徒歩5分・南向き角部屋!陽当たり眺望良好」「築浅×駅近×高層階、三拍子揃った○○マンション」など、思わずクリックしたくなるようなコピーです。本文にもリフォーム履歴や周辺環境のメリットなど購入意欲を掻き立てる情報が盛り込まれています。反対に売れない広告は、定型文ばかりで魅力が伝わりません。「〇LDK・○階部分・即入居可」といった事実羅列だけでは埋もれてしまいます。差別化ポイントが何も伝わらない広告では反響は少ないでしょう。プロは物件ごとに売り文句を考え抜き、購買ターゲットを意識したメッセージを発信します。例えばファミリー向けなら「○○小学校まで徒歩○分でお子様の通学安心」など具体的にアピールするわけです。

- 情報量が適切で安心感がある

売れる広告は、図面や間取り図、物件の詳細情報が漏れなく載っています。周辺の生活施設マップや、管理費・修繕積立金、築年数、構造、法令制限など買主が知りたい情報を網羅しています。加えて「現況:居住中」「引渡し:相談」など取引条件も明記し、不明点が少ない状態です。これに対し売れない広告は情報がスカスカで、見る人が「これ大丈夫かな?」と不安に感じます。例えば管理費などの重要情報が未記載だったり、「お問い合わせください」が多用されていたりすると敬遠されがちです。今の買主はまずネットで比較検討するため、情報が少ない物件は最初から候補に入れてもらえません。きちんと開示された情報と誠実さが、信頼感につながり問い合わせにつながります。

- 掲載チャネルと露出

売れる広告は、とにかく多くの人の目に触れるよう工夫されています。不動産ポータルサイト(SUUMO, HOME’S, アットホーム等)には必ず掲載し、可能なら複数サイトに露出します。自社HPやチラシ、提携先業者への情報共有なども積極的です。さらに最近ではSNS発信やYouTube動画で紹介する会社もあります。とにかく母数を増やす戦略です。逆に売れない広告は、1社の自社サイトに載っているだけ、あるいはレインズ登録のみで積極的なPRをしていないなど露出不足が見られます。また広告更新頻度も重要です。売れる物件は定期的に写真の差し替えや価格変更情報が更新されますが、売れない物件は長期間同じ情報が放置され「売れ残り感」が漂ってしまいます。適切なチャネル選定と露出強化、タイムリーな情報更新が、早期売却には欠かせません。

以上をまとめると、「売れる広告」は綺麗な写真+魅力的なコピー+詳細情報+広範囲露出が揃ったものです。それに対し「売れない広告」は雑な写真、魅力伝わらず、情報不足、露出も限定的というケースが多いです。売主としても、広告掲載内容をチェックさせてもらい、「ここをもっとこう書いてほしい」「この写真は差し替えてほしい」などリクエストすることは可能です。自分の物件がどう紹介されているか確認し、良い広告になるよう積極的に関与する姿勢も大切でしょう。

「囲い込み」を防ぐためのチェックポイントと広告成功事例

前述の囲い込み問題について、ここでは売主が自衛するためのチェックポイントと、適切な広告戦略で成功した事例を紹介します。大事な資産を守り、高く売るために、売主としても目を光らせておきましょう。

〈囲い込みを防ぐチェックポイント〉

囲い込みは業者側の不正ですが、売主が注意深く状況を監視することで未然に防いだり発見したりすることができます。以下のポイントをチェックしましょう。

- レインズ登録状況を確認

専任媒介・専属専任媒介契約を結んだ場合、業者は物件をレインズに登録する義務があります(専任媒介は7日以内、専属専任は5日以内)。契約から1~2週間経っても、売主自身に交付される「レインズ登録証明書」が届かない場合は要注意です。売主はレインズで自分の物件情報を閲覧することも可能なので(業者に申請してIDとパスワード取得)、実際に登録されているか確認しましょう。もし「まだ登録していない」と言われたり証明書をもらえなかったりしたら、囲い込みの疑いがあります。速やかに担当者に登録を促し、それでも渋るなら上司や本社に相談、契約解除も視野に入れます。

- 問い合わせや内覧状況の報告を受ける

囲い込みされていると、他社からの問い合わせ自体が売主に伝えられないため、売主側には「反響ゼロ」の状態が続きます。相場価格で出しているのに1ヶ月以上問い合わせが一件もないようなら不自然です。定期的に担当者に「最近の反響はどうですか?」とヒアリングし、回答があいまいだったり「全く問い合わせがなくて…」と言われ続ける時は注意が必要です。本当に魅力がない物件ならともかく、それなりの条件で適正価格ならゼロということは稀です。内覧希望が極端に少ない、または仲介業者からの問い合わせが皆無という場合、囲い込みを疑いましょう。進捗報告を求め、それでも状況が改善しなければ他社を通じてレインズ掲載有無を探ってもらう手もあります。

- 契約直後の安値買い付けに注意

媒介契約をした途端に「自社の顧客が早速買いたいと言っている」と安い価格の申込を持ちかけられるケースも要注意です。囲い込み業者は他社に情報を出す前に、自社抱えの顧客で安くまとめようとします。特に希望価格よりかなり低い金額で「このお客様を逃すと次はないかも」などと急かしてくるなら、一旦立ち止まりましょう。本当にそれがベストな条件か慎重に考えるべきです。良心的な業者であれば「もう少し広告を出して他の買主も探しましょう」と言うはずです。初動で即決を迫られた場合は、「他にも検討したい」と伝え様子を見ることが大切です。

- 情報非開示の不自然な言動

他社が問い合わせた際に囲い込み業者は「商談中です」「契約予定です」と嘘をついて紹介を断ることがあります。売主側では直接それを知るのは難しいですが、一つは自分の知り合いを装って他社に問い合わせてもらう方法もあります。その結果「その物件は今ちょっと紹介できないと言われた」など判明すればクロに近いでしょう。いずれにせよ、担当者が他社への情報公開を渋るような発言(「うち単独で売りたいので…」など)をしたら要警戒です。媒介契約時に「他社にも積極的に紹介してくださいね」と念を押し、反応を見るのも防止策の一つです。

〈広告戦略の成功事例〉

最後に、適切な広告戦略で早期高値売却を実現した事例を紹介します。

- 事例1: マルチチャネル広告で短期成約

Cさんは都心マンションを売却するにあたり、仲介業者と協力して徹底した広告展開を行いました。SUUMOやHOME’Sなど主要サイト全てに物件を掲載し、写真はプロカメラマンによる20枚以上を掲載。さらにFacebookやInstagramでも物件紹介記事を拡散してもらいました。結果、売り出し価格と同額にて、わずか2週間で買主が見つかり契約成立。担当者いわく「問い合わせは通常の倍以上あった」とのことで、多方面への露出が功を奏したケースです。Cさん自身もSNSで知人に「転居予定なので良いマンションあります」と情報共有したこともあり、そうした草の根の宣伝も馬鹿になりません。売主自らが情報拡散に協力した好例と言えます。

- 事例2: 地域密着広告で適正価格売却

浜松市で戸建てを売却したDさんは、大手サイトだけでなく地元新聞の折込チラシや地域情報誌への広告掲載を依頼しました。高齢者層にもアプローチするためです。また現地に大きな「売物件」看板を設置し、近隣住民にも周知しました。その結果、近所に住む親戚夫婦が購入希望者を紹介してくれ、当初想定の価格でスムーズに売却が決まりました。地域のネットワークを活かした広告展開で、隠れた需要を掘り起こした成功例です。地方ではチラシや口コミが侮れないことを示しています。

- 事例3: 価格変更タイミングの妙

Eさんは売出しから1ヶ月で反響が少なかったため、思い切って価格を5%値下げする広告を出しました。値下げ情報をポータルサイトの新着物件欄に載せる戦略です。これが功を奏し「値下げされたなら」と再注目した購入希望者が現れ、結果的に値下げ後ほぼ即売れとなりました。値下げ額以上に長引くリスクを避けられ、トータルでは良い判断だったと言えます。広告の更新(価格改定)による露出アップも戦略の一つです。安易な値下げは禁物ですが、反響データを見ながらタイミングと幅を計ることで効果的に売れる例もあります。

以上の事例からも、適切な広告戦略は早く・高く売るための強力な武器になることがわかります。売主としても広告内容のチェックや囲い込み防止に努め、仲介業者と二人三脚でマーケティングを成功させましょう。良い商品(物件)も、伝え方次第で結果が大きく変わるということを肝に銘じておいてください。

不動産売却成功後の「未来設計」も大切!|売却後の資金計画とライフプラン

無事に不動産売却が成功した後も、実は大切なステージが待っています。まとまった売却資金をどう活用するか、新しい生活をどう設計するかといった「未来設計」です。せっかく成功裏に売却を終えても、その後の資金管理やライフプランニングを誤ってしまっては本末転倒です。最後のコツ⑦では、売却後の資金計画の立て方や充実した新生活へのステップについて、プロの視点からアドバイスします。

【コツ⑦】売却後の生活を充実させるための資金計画の立て方

不動産売却によって得た資金は、今後の人生設計において大きな役割を果たします。ここでは、売却後に後悔しないための資金計画のポイントを解説します。手にしたお金を有効に活かし、将来にわたって安心・充実した生活を送るための土台を築きましょう。

売却後に後悔しないための資金繰りとライフプラン設計法

大きなお金を手にすると気が大きくなってしまいがちですが、まず冷静にトータルの資金繰り計画を立てることが肝心です。以下のステップで考えてみましょう。

- 売却による収支を正確に把握する

最初に、売却で手元に残る正味の金額を算出します。売却価格から、残債の返済(住宅ローンが残っている場合)、仲介手数料、譲渡税(課税対象なら)、引越し費用など諸経費をすべて差し引いた純利益を計算します。加えて、売却前後でかかる費用(仮住まい費用や新居の取得費用など)があれば考慮に入れます。この正味額が、今後自由に使える原資となります。数字を把握せずに漠然と「○○○○万円で売れた!」と思っていると、後から「あれ、思ったより残らなかった」と後悔しかねません。Excel等で収支リストを作成し、いくら残るか明確にしましょう。

- 優先的に充当すべき用途を決める

次に、その資金をどのように配分するか、優先順位を考えます。一般的な用途としては、「新居購入資金」「住宅ローン等の債務返済」「当面の生活費補填」「教育資金や老後資金の貯蓄」「投資運用資金」などが考えられます。人によって状況は様々ですが、まず急を要する支出や借金の返済があれば最優先しましょう。例えば次の住まいを購入するならその頭金に充てる、ローンが残っていれば一括返済する、といった具合です。高金利の借入があれば完済すれば利息分の節約になります。残ったお金については、生活防衛資金として一定額を確保した上で、中長期の資金計画に回します。

- ライフイベントと必要資金を洗い出す

ライフプランを考える上で、自身や家族の今後のライフイベントを書き出しましょう。例えば「○年後に子供の大学進学で○○万円必要」「老後は○○歳から年金生活、月△万円不足予想」「○年後にマイホーム買い替え検討」などです。それぞれのイベントに必要なお金を概算し、タイムラインに載せていきます。これによって、今手元にある資金をどれだけ残しておくべきかが見えてきます。老後資金として長期運用に回す分、教育費で取り置く分、など目的別に振り分けると安心です。もし資金に余裕があれば一部は旅行や趣味など豊かな生活のために使う予算を設定しても良いでしょう。ただし最初にしっかり必要資金を確保してから、余剰範囲で楽しむことが大切です。

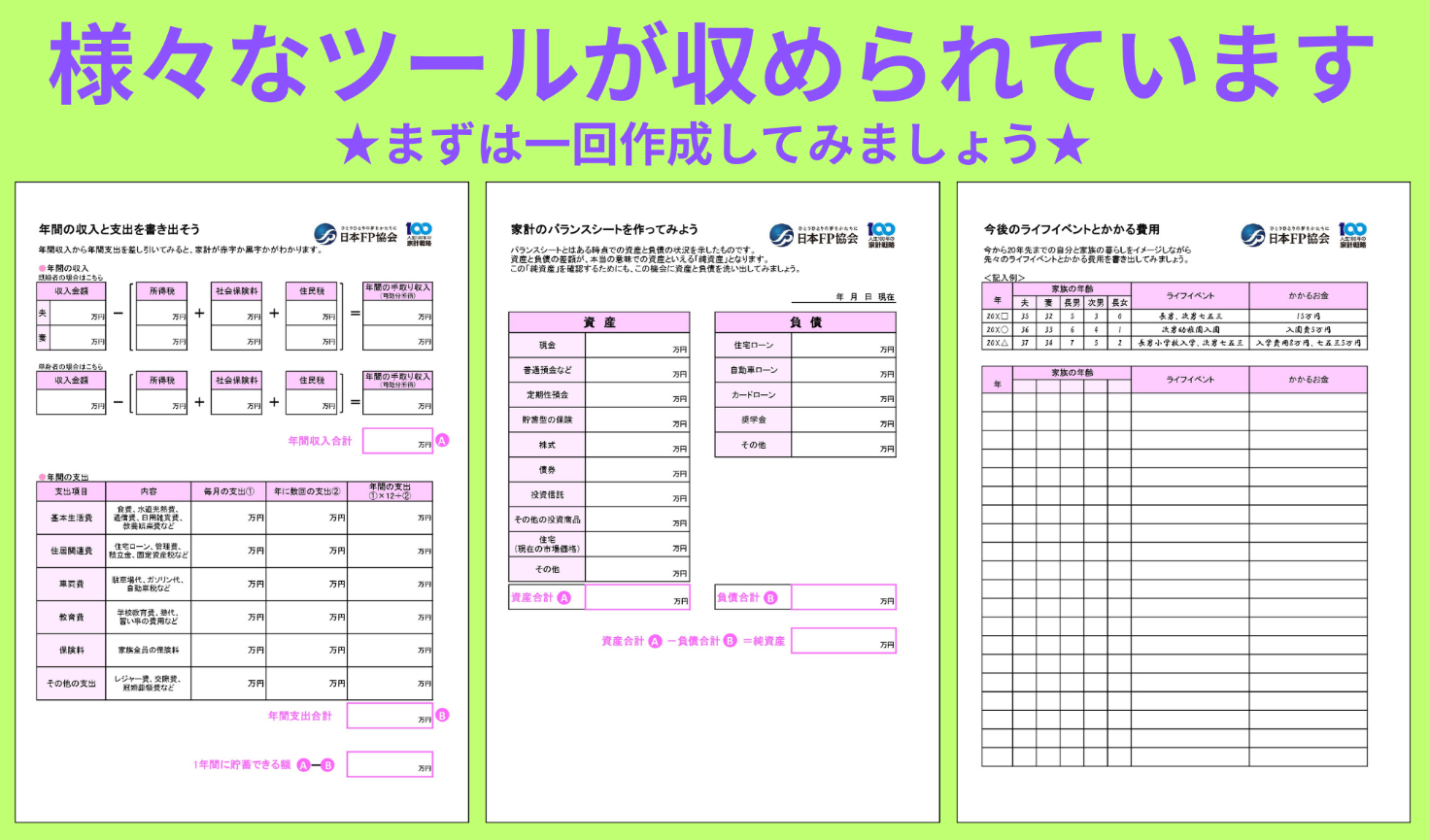

- 専門家のアドバイスを活用

資金計画に不安がある場合は、ファイナンシャルプランナー(FP)や信頼できる金融機関のアドバイザーに相談するのも有効です。「老後までにどのくらい貯蓄が必要か」「運用プランはどうするか」といったことを、ライフプランシミュレーションを使ってアドバイスしてくれます。不動産売却で得た大切なお金ですから、無計画に使ってしまわないよう、第三者の客観的な意見を取り入れると安心感が違います。特に退職後の生活資金に充てるつもりの場合、年金額や平均余命も踏まえた専門的見地からのアドバイスは有益です。

ライフプランについての詳細はコチラ⇒はじめての住宅購入とライフプラン:資金計画を無理なく進める方法

- 資金の置き場所・運用を考える

計画が固まったら、その資金をどこに置いておくか、あるいはどう運用するかを決めます。短期的に使う予定の資金は流動性の高い預金口座等に置いておき、中長期で使わないお金は定期預金や債券・投資信託など運用を検討します。安全第一なら預金や国債、インフレ対策や資産成長を狙うなら株式や投資信託といった選択肢になります。大事なのはリスク許容度に合った運用をすることです。せっかく売却益を得ても投資で大損しては元も子もありません。プロに相談しつつ分散投資を検討すると良いでしょう。なお、まとまった資金があると悪質な投資勧誘に遭うこともありますので、うますぎる話に乗らないことも肝に銘じてください。

以上が資金繰りとライフプラン設計の大まかな流れです。要は、「収支を把握し、使い道に優先順位を付け、将来のイベントも見越して配分する」ことに尽きます。これをしておけば、売却後に無駄遣いして後悔…という事態を避けられるでしょう。お金は計画的に使ってこそ価値を生みます。人生のゴールや夢に向けて、売却資金を賢く活用するプランを描いてください。

プロが教える安心して新生活を始めるための実践ステップ

資金計画を立てたら、次はいよいよ新生活に向けた具体的なステップです。不動産を売却して環境が変わる方も多いでしょうから、心機一転、安心してスタートを切るためのポイントを押さえておきましょう。

不動産売却後、新生活へ踏み出した夫婦計画的な資金管理とライフプランのおかげで安心感に満ちています。

- 身の回りの整理と心構え

売却を機に引越しや住み替えをする場合、まず荷物や手続きを整理しましょう。住民票の移動、郵便物の転送、各種住所変更など忘れずに。荷物も断捨離して新生活を身軽に始めると気持ちが良いです。また精神面でも、「売却がゴールではなく新たなスタートだ」という前向きな心構えを持ちましょう。大きなお金を得た後は燃え尽き症候群のようになる人もいますが、これからの人生設計こそ本番です。次の目標や楽しみを設定し、モチベーションを維持しましょう。

- 新しい住まいの確保と環境づくり

住み替える場合は、新居の確保を計画通り進めます。売り先行だった方は賃貸や購入先を早めに決め、仮住まいの場合も長居せず次に移れるよう動きます。新居ではインテリアを整えたり、ご近所への挨拶をしたりして快適な生活環境づくりをしましょう。もし売却益でリフォームや家具購入を考えているなら、予算内で本当に必要なものを取捨選択します。住環境が整うと生活満足度が上がりますので、投資したお金に見合う幸福感が得られるよう工夫すると良いです。

- 家計の再構築

生活拠点やローン状況が変わったら、家計収支も見直します。例えば、売却で住宅ローンがなくなったなら、その分貯蓄や別の用途に回せます。逆に新居でローン組んだなら返済計画を組み込みます。家計簿をつけ直し、月次予算を再設定しましょう。余剰資金が増えたなら、自動積立などで確実に貯蓄に回す仕組みを作ると散財を防げます。また保険の見直しもおすすめです。住宅ローンが無くなったり住居費が変わったりすることで、必要保障額も変わる可能性があります。ファイナンシャルプランナーに相談し、保険料の適正化や公的保障の確認を行うと安心です。

- 将来計画の具体化

売却後に落ち着いたら、改めて将来の夢や計画を具体化してみましょう。例えばセミリタイアを目指すのか、子どもにどんな教育を与えるか、老後はどこで暮らすか…といったことです。先に資金配分を考えましたが、それを踏まえてライフプラン年表を作ります。5年後、10年後、20年後のビジョンを書いてみると、自ずとやるべきことが見えてきます。計画どおりにいかなくても構いません。大事なのは方向性を持つことで、日々の生活に張り合いが生まれることです。せっかく不動産売却という大きな決断を成し遂げたのですから、それを機に人生の舵取りも積極的に行っていきましょう。

- 信頼できる専門家を身近に

新生活では、不動産会社との付き合いは終わるかもしれませんが、代わりに資産運用や税務、法律などで専門家の助けが必要になる場面があるかもしれません。信頼できる税理士やFP、弁護士など相談相手を見つけておくと安心です。例えば譲渡税の確定申告を税理士に依頼したり、まとまった資金運用をFPに相談したりです。プロの力を借りつつ、自分たちの暮らしを守り育てていく姿勢が、結果的に心の余裕につながります。

以上のステップを踏めば、売却後の新生活を安心してスタートできるでしょう。計画・準備・専門家の活用がキーワードです。売却活動に奔走した自分と家族に「よく頑張ったね」と声をかけ、次のステージへの期待を膨らませてください。しっかり備えをしておけば、あとは新しい人生を思いきり楽しむのみです。

おわりに|プロ視点で再確認!不動産売却成功のための7つのコツ

長文にわたり、不動産売却を成功させるためのポイントを解説してきました。最後に、プロの視点から改めて7つのコツを総チェックし、読者の皆さんがすぐに実践できるよう整理して締めくくりたいと思います。今日得た知識を元に行動を起こし、ぜひ後悔のない不動産売却を実現してください!

売却成功のためのチェックリスト|今日からできる準備と行動

まずは今回ご紹介した内容をおさらいする意味で、売却成功のためのチェックリストを作成しました。思い立った今からすぐにでも始められる準備やアクションを中心に列挙しています。プリントアウトしてチェックを入れていくも良し、自分なりにカスタマイズして使うも良しです。このリストを活用して、一歩一歩着実に進めていきましょう。

- □ 相場をリサーチした – 類似物件の価格や成約事例を調べ、自分の不動産の大まかな相場観を掴んだ。

- □ 複数の不動産会社に査定依頼した – 一括査定サイト等で信頼できそうな数社に査定を依頼し、提示額や提案内容を比較検討した。

- □ 不動産会社の実績・評判を確認した – 候補の仲介会社について、過去の売却実績や口コミを調べた。担当者の説明も丁寧かチェックした。

- □ 信頼できる仲介業者と媒介契約を結んだ – 囲い込みをしない姿勢や販売戦略に納得できる業者を選び、専任/一般いずれかで契約締結した。

- □ 必要書類や物件資料を準備した – 登記簿謄本、間取り図、測量図、管理規約(マンション)など売却に必要な書類を揃えた。住宅ローン残高も確認済み。

- □ 物件の整理整頓・簡易リフォームを行った – 家財の片付けや掃除を徹底し、必要に応じ壁紙や設備の補修など印象アップの対策をした。

- □ 魅力的な広告が出るよう協力した – 仲介業者と打合せし、広告用写真撮影やPRポイントの洗い出しに協力した。広告掲載内容も確認済み。

- □ 適正価格で売り出した – 強気に行きすぎず安くもしすぎず、市場に合った設定価格で売却活動を開始した(内覧○件目安で見直し判断)。

- □ 内覧準備と対応を万全にした – 内覧日は部屋を明るく整え、清潔な状態で迎えた。質問への回答やアピールポイントも事前に整理しておいた。

- □ 進捗を定期的に確認した – 反響状況を担当者から逐一報告してもらい、必要なら戦略修正を協議した。囲い込みを疑わせる点はなかったか確認した。

- □ 条件交渉に備えて底線を決めた – 値下げや引渡し時期など交渉に備え、許容できるラインを家族と共有しておいた。

- □ 売買契約書の重要事項をチェックした – 手付金や解除条件、引渡し時期、契約不適合責任など契約内容を理解し、疑問は契約前に解消した。

- □ 税金特例の適用条件を確認した – 3,000万円特別控除など自分が使える節税措置を調べ、必要書類や手続きを把握した。確定申告の準備も忘れずに。

- □ 売却後の資金計画を立てた – 売却による手取り額を算出し、その使途を優先順位付けした。住宅ローン返済や次の家の頭金、将来の貯蓄等のプランを作った。

- □ 新生活への段取りを整えた – 引越し先や新居の確保、各種住所変更やご近所挨拶など、売却後の生活スタートに向けた準備も進めている。

以上が主なチェック項目です。一つひとつは基本的なことですが、確実に実行することで大きなトラブルを防ぎ、スムーズかつ有利な売却につながります。「準備8割、実行2割」という言葉があるように、不動産売却も下準備が成功を左右します。ぜひこのリストを活用し、「抜かりなし!」と胸を張って言える状態を目指してください。

正しい知識と計画的な準備で、あなたも後悔しない不動産売却へ!

最後に、この記事の核心メッセージをお伝えします。それは、「正しい知識」と「計画的な準備」があれば、不動産売却は怖くないし、むしろあなたの人生を好転させるチャンスになるということです。

初めての不動産売却は、不安や分からないことだらけで当然です。ですが、ここまで読んでいただいた皆さんは既に多くの知識とコツを身につけられたはずです。相場の見極め方から業者選び、内覧対応、契約の注意点、税金対策、売り時の判断、そして売却後のプランニングまで、網羅的に理解されたことでしょう。これは大きな強みであり、あなたの武器です。

加えて、知識を活かすためには実践あるのみです。計画を立て、一つずつ準備と行動を積み重ねていけば、必ずや満足のいく結果にたどり着けます。プロも驚くような高値で売却できるかもしれませんし、想定より早く売れて新生活に余裕が生まれるかもしれません。仮に思い通りにいかないことがあっても、備えておいた対策で冷静に対処できるでしょう。何より、「何も知らなかった自分」ではなく「正しい知識を持った自分」で挑む売却は、精神的な安心感がまったく違います。

不動産売却は人生の大きな節目となるイベントです。しかし、それはゴールではなく、新たなステージへの通過点でもあります。成功裏に売却を終えた先には、きっと明るい未来が待っているでしょう。今回ご紹介した7つのコツを実践し、ぜひ後悔のないベストな不動産売却を成し遂げてください。そして得られた成果を、次の夢や目標の実現に役立ててください。

あなたの不動産売却の成功を心から応援しています!最後までお読みいただきありがとうございました。正しい知識と周到な準備を武器に、ぜひ理想の結果をつかみ取ってください。健闘を祈ります!

松屋不動産販売株式会社 代表取締役:佐伯 慶智からの提案

松屋不動産販売株式会社の代表取締役、佐伯 慶智です。ついつい熱が入ってしまい長文となってしまいました。

不動産売却の成功には、正確な相場感と適切な準備、そして信頼できるパートナー選びが不可欠です。本コラムを通じて、売却の成功に向けて知識を深めていただけたと思いますが、実際に売却を進める上で最も重要なスタートは『正しい査定』です。

まずは、ご自身の物件がいくらで売れるのか知りたいという方は、「かんたん自動査定」をぜひお試しください。スマホで簡単に査定結果を知ることができ、売却計画の第一歩をスピーディーに踏み出すことが可能です。

愛知県の物件でのかんたん自動査定はコチラをクリックしてください。

一方で、具体的な売却方法や査定価格についてじっくりと話を聞きたい、直接アドバイスを受けたいという方は、「売却査定相談」をご利用ください。私たち松屋不動産販売のプロが、愛知県・静岡県西部の地域特性を踏まえ、丁寧に対応させていただきます。

愛知県の物件での売却査定相談はコチラをクリックしてください。

皆様の不動産売却が安心で納得のいく結果になるよう、私たち松屋不動産販売が全力でサポートいたします。お気軽にご相談くださいませ。