不動産売却を検討しているものの、所有者が認知症の場合、どう進めれば良いか悩む方も多いのではないでしょうか。実は、こうしたケースでも「成年後見制度」を活用すれば、安心かつ円滑に売却を進めることが可能です。本記事では、制度の基本的な仕組みや居住用・非居住用不動産の売却方法の違い、家庭裁判所への申立て手続き、さらには査定や不動産業者の選び方といった売却成功のポイントまで、不動産のプロが初心者にも分かりやすく徹底解説します。ぜひ、最後までお読みいただき、不動産売却を成功させるための最初の一歩を踏み出しましょう。

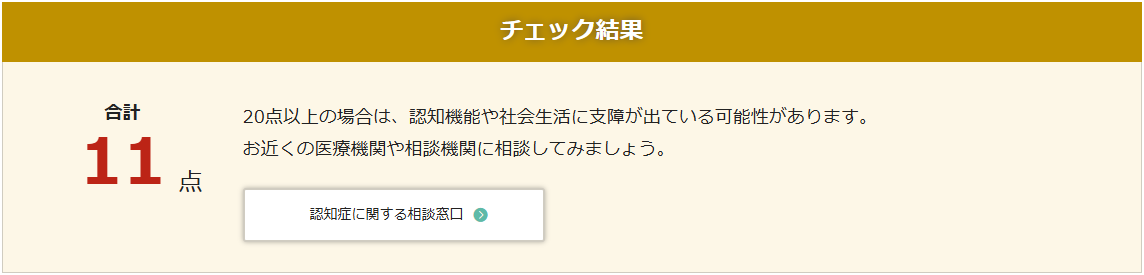

まずは、軽く認知症のチェックをしてみましょう。東京都福祉局が運営している【とうきょう認知症ナビ】というサイトがありますので、10個のチェック項目に回答してみてください。

ちなみに、私もやってみましたが11点で今のところ認知症の疑いはなさそうです。

目次

成年後見制度を利用した不動産売却とは?

成年後見制度を利用した不動産売却とは、高齢者や認知症など判断能力が低下した方(成年被後見人)の不動産を、家庭裁判所が選任した成年後見人が代理して売却する手続きのことです。判断能力が十分でないご本人に代わって法律行為を行うしくみであり、不動産売却においても有効です。例えば、認知症の親名義の自宅や土地を売却したい場合、成年後見制度を利用すれば、家族が勝手に売却できない状況でも合法的に売却手続きを進めることが可能になります。

ただし、この制度を使えば何でも自由に売却できるわけではなく、成年後見制度には一定のルールや手続き上の制約が存在します。特に、ご本人の住まいである不動産(居住用不動産)を売却する際には家庭裁判所の許可が必要になるなど、通常の不動産売却とは異なる注意点があります。初心者の方でも安心して不動産売却手続きを進められるよう、本記事では成年後見制度の基礎から具体的な進め方までを詳しく解説します。

詳しくはコチラ⇒厚生労働省>成年後見はやわかりをご参照ください

成年後見制度とは何か?制度の基礎知識

成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な成年者を法律的に保護・支援する制度です。家庭裁判所が本人のために後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、選ばれた者が本人の財産管理や契約手続きなどを代理またはサポートします。

これにより、判断能力が低下したご本人(成年被後見人)の権利・財産が不当な契約や詐欺から守られ、適切に管理されるようになります。例えば、重度の認知症で契約内容を理解できない高齢者の場合、家庭裁判所が成年後見人を選任し、その成年後見人がご本人に代わって預貯金の管理や不動産の処分、介護サービスの契約などを行うことができます。成年後見制度の根底には「本人の利益の保護」があり、成年後見人はご本人の意思や生活状況に配慮しながら事務を行う法的義務を負います。

制度には法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。法定後見制度は判断能力の程度に応じて「後見・保佐・補助」の3類型に分かれ、ご本人の状況に合わせた支援内容が提供されます。一方、任意後見制度はまだ判断能力がしっかりしているうちに将来の後見人を契約で決めておく制度ですが、認知症が発症した後に利用することはできません。本記事では主に法定後見制度を前提として解説します。

成年後見制度の種類とそれぞれの特徴

成年後見制度の法定後見には、判断能力の程度に応じて以下の3つの種類があります

- 成年後見(後見人)

判断能力をほとんど欠く状態の方が対象。家庭裁判所が選任した成年後見人が、ご本人の財産管理や身上監護に関するすべての法律行為を包括的に代理します。例えば、重度の認知症で契約行為全般が難しい場合が該当し、後見人は不動産の売却や預貯金の管理など広範な権限を持ちます。

- 保佐(保佐人)

判断能力が著しく不十分で、一人で重要な契約等を行うには不安がある方が対象です。家庭裁判所が選任した保佐人は、ご本人が借金や不動産の処分など民法13条1項に列挙された重要な行為をする際に同意権を行使したり、特定の行為について代理権を与えられたりします。例えば、中度の認知症で大半の日常行為は可能だが不動産売却など大きな判断は難しい場合、保佐人が必要な同意や代理を行います。

- 補助(補助人)

判断能力が不十分な部分があるものの、支援内容を特定の行為に限れば自分のことはある程度決められる方が対象です。家庭裁判所が選任した補助人は、申立てにより定められた特定の行為についてのみ同意権や代理権を与えられます。例えば、軽度の認知症で金銭管理に一部不安がある場合、補助人が預貯金の管理や必要な支払いに限り代理する、といった形です。

いずれの場合も、後見人・保佐人・補助人いずれかの成年後見人等が選ばれ、ご本人(被後見人)の利益を最優先に行動します。特に不動産の売却などご本人の財産に大きく影響する行為については、後述するように家庭裁判所の許可や別途の手続きが必要となるケースがあります。制度の種類ごとの特徴を正しく理解し、ご本人の状況に適した類型で手続きを行うことが、成年後見制度を円滑に活用するポイントです。

本人の判断能力の程度に応じて、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの制度が用意されています。「後見」、「保佐」、「補助」の主な違いは、次の表のとおりです。

|

|

後見 |

保佐 |

補助 |

|

対象となる方 |

判断能力が欠けている のが通常の状態の方 |

判断能力が著しく 不十分な方 |

判断能力が不十分な方 |

|

申立てをすることが できる方 |

本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長など(注1) |

||

|

成年後見人等の同意が 必要な行為 |

(注2) |

民法13条1項所定の行為(注3)(注4)(注5) |

申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(民法13条1項所定の行為の一部) (注1)(注3)(注5) |

|

取消しが可能な行為 |

日常生活に関する行為以外の行為(注2) |

同上(注3)(注4)(注5) |

同上(注3)(注5) |

|

成年後見人等に与えられる代理権の範囲 |

財産に関するすべての法律行為 |

申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注3) |

同左(注3) |

(注1)本人以外の方の申立てにより、保佐人に代理権を与える審判をする場合、本人の同意が必要になります。補助開始の審判や補助人に同意権・代理権を与える審判をする場合も同じです。

(注2)成年被後見人が契約等の法律行為(日常生活に関する行為を除きます。)をした場合には、仮に成年後見人の同意があったとしても、後で取り消すことができます。

(注3)民法13条1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築などの行為が挙げられています。

(注4)家庭裁判所の審判により、民法13条1項所定の行為以外についても、同意権・取消権の範囲とすることができます。

(注5)日用品の購入など日常生活に関する行為は除かれます。

参照:法務省>成年後見制度・成年後見登記制度>Q3~Q15 「法定後見制度について」より一部抜粋

【ケース別解説】居住用と非居住用不動産の売却方法の違い

成年後見制度を利用した不動産売却では、その不動産が居住用(本人の住まい、および将来戻る可能性のある住まい)か非居住用(本人が住んでいない資産用不動産)かによって手続きが異なります。これは法律上、本人の生活の本拠である居住用不動産を特に手厚く保護する必要があるとされているためです。具体的には、居住用不動産を売却する場合は家庭裁判所の許可が必須となり、追加の手続きや期間が必要です。一方、非居住用不動産(例えば投資用アパートや空き地)の売却は許可手続きが不要な分シンプルですが、その分見落としがちな注意点や制度上の落とし穴も存在します。以下ではケース別に手続きの流れと注意点を解説します。

居住用不動産を売却する際の具体的な流れ

成年被後見人が生活していた自宅など居住用不動産を売却するには、通常の不動産売却の流れに加えて家庭裁判所の許可を得るための手続きが必要です。具体的な流れは以下のとおりです。

- 成年後見人の選任(または保佐人・補助人の選任)

まだ成年後見人等が選任されていない場合、まず家庭裁判所に後見開始等の申立てを行い、ご本人に代わって不動産売却手続きを行う成年後見人等を選任してもらいます。既に成年後見人等がいる場合は次のステップに進みます。

- 不動産の状況整理・査定

売却対象となる不動産の権利関係や登記を確認し、複数の不動産業者に査定を依頼します。これは売却価格の相場を把握するとともに、後の家庭裁判所への申立てで「売却価額の相当性(適正さ)」を示す資料ともなります。必要に応じて不動産鑑定士や信頼できる業者から査定書を取得しましょう。

- 不動産業者との媒介契約

信頼できる不動産仲介業者を選定し、売却活動の媒介契約を結びます。成年後見人であることと家庭裁判所の許可手続きが必要になることを業者にも伝え、売却スケジュールに余裕をもって進めてもらいます。業者には後述の注意点を十分理解してもらい、買主にも事情を説明してもらうことが大切です。

- 買主の探索と売買条件の合意

不動産業者の働きかけで購入希望者(買主)が見つかったら、物件の売買条件を交渉し合意します。ただし、この段階では正式な売買契約書の締結は行いません。価格や引渡し時期など主要条件について買主と合意し、必要であれば売買契約書(案)を作成しておきます(後述の家庭裁判所申立てに添付するため)。契約締結は家庭裁判所の許可が下りた後に行うのが安全です。

※許可を受けずにおこなった売買契約は無効となりますので注意が必要です。

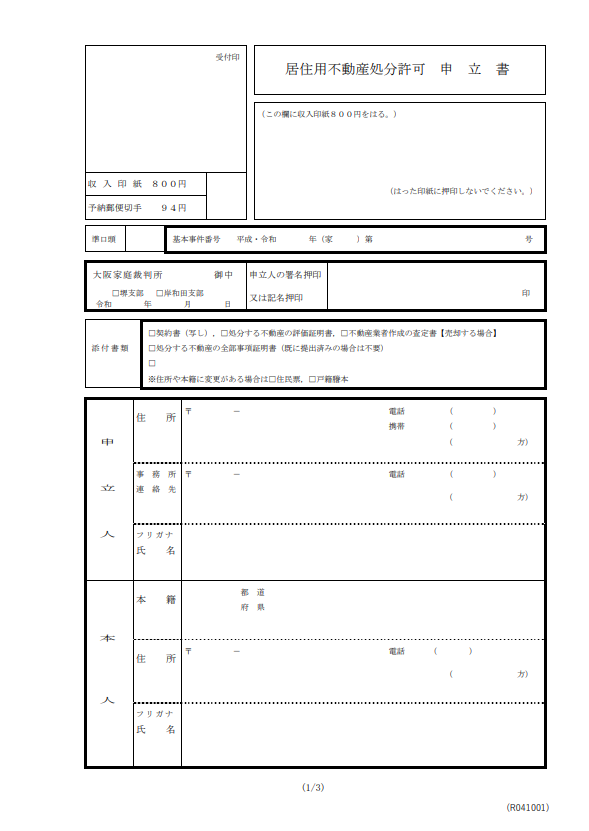

- 家庭裁判所への許可申立て

買主との条件がまとまったら、家庭裁判所に対して居住用不動産処分許可の申立てを行います。申立書には「不動産を売却する理由」「必要性」「売却後の資金使途」などを具体的に記載し、適正に売却することの相当性を示すための資料を添付します。典型的な添付書類は以下のとおりです。

- 不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)

- 売買契約書(案)または不動産業者との媒介契約書

- 不動産の写真

- 不動産業者の査定書

- 成年後見人等の戸籍謄本・住民票、後見登記等証明書

- (後見監督人がいる場合)後見監督人の意見書

申立てにかかる費用は収入印紙800円と郵便切手(裁判所指定額)程度です。家庭裁判所は提出資料を精査し、売却の必要性(例:介護費用捻出の必要がある、空き家で管理負担が大きい等)と相当性(売却価額が適正、売却が本人の利益になる等)を判断します。

- 家庭裁判所の審判(許可)

申立てから許可審判が下りるまで、通常3~4週間程度かかります。許可が認められた場合、家庭裁判所から「居住用不動産処分許可審判書」が発行されます。この審判書が下りて初めて正式に売買契約を締結できます。許可が下りるまでは買主に事情を説明して待ってもらいましょう(多くの場合、買主も売買条件合意時に事情を承知しています)。もし許可が下りなかった場合は契約自体進められないため、この段階まで正式契約は保留とするのが安全策です。

- 売買契約の締結と決済

家庭裁判所の許可審判書が出たら、あらためて買主と不動産売買契約を正式に締結します。契約書には家庭裁判所の許可に基づく売却である旨を明記すると良いでしょう。契約締結後、売買代金の決済(支払い受領)と物件の引渡し、所有権移転登記手続きを行います。ここまで完了すれば、不動産売却手続き自体は終了です。売却代金は成年被後見人名義の預金口座で適切に管理し、今後の介護費用や生活費に充てていきます(用途に応じて家庭裁判所への報告や別途許可が必要な場合があります)。

- 売却後の報告

売却完了後、家庭裁判所に対して売却結果の報告を行います(通常は定期報告時に記載)。どのくらいの金額で売却し、その代金を今後どのように管理・使用する計画かを明示します。報告をもって一連の不動産売却手続きが完了となります。

以上が居住用不動産を売却する際の基本的な流れです。重要なのは、家庭裁判所の許可なしに居住用不動産の売却契約を締結・履行してはいけないという点です。許可を得ずに売却手続きを進めた場合、その売買契約は最初から無効と判断されてしまいます。必ず許可取得を含めたスケジュールを組み、慎重に進めましょう。

(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)

第859条の3

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。

昔(10年ほど前)は、停止条件付(売主の居住用不動産処分許可申請が許可されることを停止条件として…)で不動産売買契約を先に(上図で言うとstep5の段階)締結していましたが、昨今は大手仲介業者をはじめ我々も取引の安全性を考慮して、居住用不動産処分許可が下りてから売買契約を締結するようにしています(上図の通り)。

家庭裁判所の許可が必須!注意すべきポイントとは

居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が法的に必須です。この許可審判を得るにあたり、成年後見人等が注意すべきポイントを解説します。

- 許可申立ての理由を明確に

家庭裁判所は「本当に売却の必要があるか」「売却が本人の利益になるか」を重視します。申立書には「介護費用を確保するため」「自宅が老朽化し居住継続が困難なため」など具体的な事情を盛り込みましょう。売却によって得た資金の使途計画(老人ホームの入居一時金に充当等)も明示することで、売却の必要性を裏付けます。

- 売却価格の妥当性を示す

不当に安値で売却しようとしていないかも審査されます。不動産会社の査定書や評価証明を提出し、適正価格での売却であることを示しましょう。買主との交渉経緯や、可能であれば複数社から査定見積もりを取った結果なども補足すると安心です。価格が相場とかけ離れている場合、許可が下りない可能性があります。

- 本人の意思や代替手段の検討

たとえ認知症でも、ご本人が「家は売りたくない」と強く望んでいる場合、裁判所も慎重になります。「本人や親族の意向に反している」ことが理由で申請が却下されるケースもあるため注意が必要です。事前に本人の意思確認に努め、可能な限り尊重した計画を立てましょう。例えば「住み慣れた自宅を手放したくない」という思いがあるなら、成年後見人として慎重に状況を説明し、それでも難しい場合は代替案(例えば一時的に賃貸に出して維持費を捻出する等)も検討します。

- 必要書類の不備に注意

申立て書類に不備があると許可までに時間がかかります。添付漏れが多いのは、不動産の全部事項証明書や後見登記等証明書、後見監督人の意見書(いる場合)などです。裁判所指定のチェックリストに沿って提出書類を揃え、手続きをスムーズに進めましょう。

- 売買契約は許可後に

買主との間で合意ができても、許可審判が確定するまでは正式な売買契約締結や登記移転は行わないようにします。許可が下りない可能性もゼロではなく、万一却下されれば契約履行は不可能になります。そのリスクを避けるため、契約は「許可が条件」である旨の特約を付けるか、許可取得後に締結する段取りとします。買主にもこの点は十分説明し、理解を得ておきます。

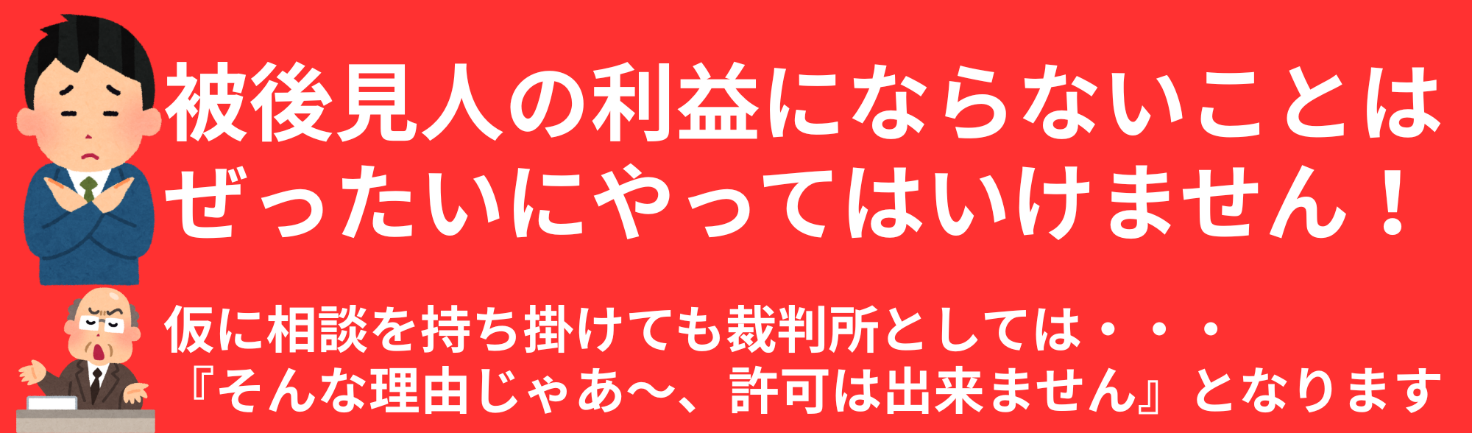

以上のポイントを押さえておけば、許可申立ては比較的順調に進みます。実際、多くの場合は必要書類が揃い売却理由が合理的であれば数週間で許可が下りています。反対に、「売却する必要性がない」「本人の利益にならない」と判断されると、家庭裁判所は許可を出しません。成年後見人として事前に準備を万全にし、裁判所にしっかり説明できるようにしておきましょう。

非居住用不動産売却はシンプル?制度の落とし穴に注意

成年被後見人の名義の不動産が、ご本人の居住用ではない場合(例えば投資用マンションや遊休土地)には、原則として家庭裁判所の許可は不要です。非居住用不動産の売却は、成年後見人の判断で通常の売却手続きを進めることができます。居住用のように事前に許可審判を求める必要がないため、一見するとシンプルに思えるでしょう。しかし、ここにはいくつかの落とし穴や注意点が存在します。

まず、「非居住用だから自由に売却して良い」という誤解に注意しましょう。家庭裁判所の許可こそ不要ですが、だからといって、本人の利益を無視した勝手な売却が許されるわけではありません。成年後見人にはご本人の財産を適切に管理する義務(善管注意義務)があります。例えば十分な必要性もないのに不動産を処分して現金化する行為や、明らかに相場より低い価格で売却する行為は、後日問題視される可能性があります。実際、「非居住用でも売却を行う正当な理由(本人の生活費を捻出するためなど)がなければ、契約が無効となる恐れがある」という指摘もあります。非居住用不動産であっても、売却する以上は本人の利益と必要性をしっかり検討し、説明できる状態で進めることが重要です。

次に、何が「居住用不動産」に該当するかの判断にも落とし穴があります。ご本人が現在住んでいない物件でも、法律上は居住用とみなされるケースがあるのです。例えば認知症の方が施設に入所していて空き家になっている自宅を売却する場合、一見「今は居住していないから非居住用」と思うかもしれません。しかし裁判例では「将来生活の本拠として居住する可能性がある限り、現に住んでいなくても居住用不動産にあたる」とされています。つまり「また家に戻る可能性がある」とみなされるうちは、それは法律上居住用不動産なのです。逆に、認知症の方が老人ホーム入所中に過去住んでいた自宅を売却したケースでは、「症状が進行し自宅に戻ることが極めて困難な状態」と認められて、居住用に該当しないと判断され、許可不要で売却できた例もあります。このように、非居住用かどうかの判断を誤ると手続きミスにつながりかねません。迷った場合は家庭裁判所に相談し、必要なら許可申立てを検討する方が安全です。

さらに、成年後見人に後見監督人が付いている場合も注意が必要です(次項で詳述)。非居住用不動産の売却自体に裁判所許可は不要でも、後見監督人から事前の同意を得ることが法律上求められるケースがあります。これを怠ると、後見監督人から異議が出たり後々トラブルになったりする可能性があります。

要するに、非居住用不動産の売却は手続き面ではシンプルですが、「許可がいらない=自由勝手にして良い」ではない点に注意してください。必ずご本人の利益を最優先に考え、関係者(家庭裁判所や後見監督人)と適切に連携しながら進めることが、成年後見制度を利用した不動産売却の成功につながります。

後見監督人の同意が必要なケースとは?

成年後見人に後見監督人(保佐監督人・補助監督人を含む)が付いている場合、後見人が不動産を処分する際には後見監督人の同意が必要となるケースがあります。法律上、後見監督人は後見人の業務をチェックする立場であり、特に重要な財産処分については監督人の同意を求めることで被後見人の利益を守る仕組みになっています。

具体的には、居住用不動産の場合は前述のとおり家庭裁判所の許可が必要で、許可申立ての段階で後見監督人の意見書や同意書を提出することになります。この場合、裁判所の許可が下りるということは監督人も同意していることが前提となるため、売買契約締結時や登記の際に改めて監督人の同意書を添付する必要はありません。重要なのは許可申立て時点で監督人の同意を得ておくことです。

一方、非居住用不動産で裁判所の許可が不要なケースでも、後見監督人が存在すれば同意が必要になります。例えば、成年後見人に親族が就任しており、別途専門職の後見監督人が付いているような場合、非居住用の土地を売却する際にも監督人から事前に同意書をもらっておくことが望ましいです。法律上明確に「監督人の同意がないと無効」と定められているわけではありませんが、監督人は裁判所に報告を行う立場でもあるため、同意を得ずに売却を進めるのは適切ではありません。

また、任意後見契約で任意後見人が活動している場合も、任意後見監督人という形で家庭裁判所が監督人を選任します。この任意後見監督人も、契約内容によっては不動産処分に同意が必要と定められていることがあります。任意後見の場合は契約で細かく定めるためケースバイケースですが、法定後見と同様に監督人の意向を無視できない点は押さえておきましょう。

後見監督人の同意が必要なケースをまとめると、「成年後見人等に監督人が付いている場合、居住用・非居住用を問わず重要な財産処分には事前に監督人の同意を得る」というのが基本スタンスです。実務的には、居住用不動産なら許可申立て時に同意書提出、非居住用でも売却前に「◯◯にある不動産を売却したいと考えていますがよろしいでしょうか」と監督人に相談し、書面で同意をもらっておくと安心です。監督人との連携はスムーズな手続き進行だけでなく、後々のトラブル予防にもつながります。

認知症の場合の不動産売却手続き完全マニュアル

高齢の親が認知症になり判断能力が低下すると、本人名義の不動産を売却することは一見難しく思えます。しかし、「認知症だから売れない」は大きな誤解です。適切に成年後見制度を利用すれば、認知症によって契約判断ができない状態であっても不動産売却は可能です。ここでは、認知症のケースにフォーカスして、不動産売却までの具体的な手続きとポイントを解説します。成年後見制度の役割や家庭裁判所との付き合い方を理解し、スムーズに進めるためのマニュアルとしてご活用ください。

「認知症だから売れない」は誤解!成年後見制度の役割を徹底解説

親が認知症になって判断能力が低下すると、たとえ実子であってもその親名義の不動産を勝手に売却することはできません。法律上、所有者本人の明確な意思表示がなければ売買契約は成立しないからです。認知症が進行して本人が契約内容を理解・同意できない場合、本人自らの売却手続きは不可能となり、不動産は事実上「資産凍結」状態になります。

しかし、そこで活躍するのが成年後見制度です。成年後見制度は、認知症などで判断能力を欠いた本人に代わり、法律行為を行える代理人を立てる仕組みです。成年後見人等に選ばれた人(家族や専門職)が、家庭裁判所の監督のもとで不動産売却の契約手続きを代行できます。つまり、認知症で契約判断ができない人でも、成年後見人を通じて不動産を売却できるのです。

成年後見制度の役割は、大きく2つあります。1つは本人の意思決定の代理・補助、もう1つは本人財産の保護です。認知症の方の場合、日常的な買い物から大きな財産処分まで判断が難しくなりますが、成年後見人等が就けば代理権や同意権を使ってそれらを合法的に処理できます。例えば、不動産売却では成年後見人が売主本人の代理人として契約書に署名押印し、代金を受領します。その際、契約内容が明らかに本人に不利益でないかチェックするのも成年後見人の責務です。

「認知症だから売れない」という誤解は、制度を知らないことと不安から生じるものです。確かに、成年後見制度を利用しなければ、本人の不動産を第三者が処分することはできません。しかし、制度を活用すれば、家庭裁判所の管理下で安全かつ確実に不動産売却を実行できます。事実、認知症による判断能力低下が原因で止まっていた不動産の売却が、成年後見の開始によって解決するケースは非常に多いです。成年後見制度の目的自体が「判断能力が不十分な人の財産を保全し必要な処分を可能にすること」にあります。制度を正しく理解し利用することで、認知症によって凍結されていた資産を有効活用し、介護費用の捻出や相続対策にもつなげることができるのです。

要点を整理すると、成年後見制度の役割は以下の通りです。

- 法定代理人としての契約締結

認知症等で契約能力を欠く本人に代わり、成年後見人が不動産売買契約を締結します。これにより契約は法律的に有効となります。

- 本人の利益保護

不当に安い価格で売却されないようチェックし、売却代金は全て成年被後見人名義で適切に管理します。後見人は家庭裁判所へ定期報告義務があるため、不透明な資金流用も防止されます。

- 家族間トラブルの防止

制度を利用することで「誰が代理で売却するか」「売却代金を誰が管理するか」が明確になります。家庭裁判所が関与するため、兄弟間での揉め事も起きにくくなります。

以上のように、成年後見制度は認知症による不動産売却の不可能状態を打開し、安全に取引を成立させるための強力な仕組みです。認知症だからとあきらめず、まずは制度利用を検討することが大切です。

売却をスムーズに進めるための家庭裁判所との上手な付き合い方

認知症の親の不動産を売却する際、家庭裁判所は頼れるパートナーであると同時に、手続き上クリアすべき関門でもあります。売却をスムーズに進めるには、家庭裁判所と上手に付き合い、協力を得ることが大切です。以下にポイントをまとめます。

- 事前相談と情報収集

申立ての前に、不明点は家庭裁判所の後見係に問い合わせたり、裁判所のホームページで案内を確認したりしましょう。各家庭裁判所には「よくある質問」や申立書の記載例が公開されていることがありますし、電話で問い合わせれば必要書類や審理の見通しについて教えてもらえる場合もあります。事前に概要を掴んでおくことで、本番の申立てがスムーズになります。

- タイムスケジュールに余裕を持つ

家庭裁判所での手続きには時間がかかります。後見人選任は、早ければ1か月程度、通常2~3か月程度、居住用不動産の許可審判に3~4週間程度は要するのが一般的です。これに不動産の売却活動期間も加味すると、売却完了まで半年近くかかることもあります。家庭裁判所を急かすことはできないため、売却スケジュールは余裕を持って計画しましょう。買主や不動産業者にも、許可取得まで時間がかかる旨をあらかじめ説明して理解を得ておくことが重要です。

- 誠実で丁寧な対応

家庭裁判所への申立書類は丁寧に作成し、事実関係は正確に伝えます。審理中に家庭裁判所から追加資料の提出や質問が求められた場合は、速やかに対応しましょう。裁判所は本人の利益を考えて審理しています。こちらも誠意をもって協力する姿勢を示せば、結果的にスムーズな許可取得につながります。

- 専門職の活用

成年後見人として初めて手続きを行う場合、書類の書き方や進め方で戸惑うことが多いでしょう。その際は司法書士や弁護士といった専門職に相談・依頼する方法も検討してください。専門職が代理申立て人となって手続きを進めることも可能です。ただし費用が発生するため、ご本人の資産状況に応じて判断します。自治体によっては成年後見制度利用支援の相談窓口や専門家紹介制度もあります。

- 裁判所は敵ではない

最後に心構えとして、家庭裁判所は決して意地悪で許可を渋る存在ではなく、あくまで被後見人(ご本人)の権利を守るためにチェックしているのだという点を理解しましょう。売却が明らかに本人の利益になるのであれば、裁判所も協力的です。むしろ後見人として独断で判断せず、「家庭裁判所のお墨付き」を得ることで安心・安全に取引できるという前向きな捉え方をしてください。

以上の点を踏まえて行動すれば、家庭裁判所とのコミュニケーションもうまくいき、結果的に売却手続きが滞りなく進むでしょう。認知症による不動産売却にはどうしても時間と労力が必要ですが、家庭裁判所とうまく付き合い協力を得ることで、最終的にはご本人のためになる円満な売却を実現できます。

【実務で差がつく】不動産売却前に知っておくべきポイント

ここからは、成年後見人等が実際に不動産売却を進めるにあたって、知っておくと結果に大きな差が出る実務上のポイントを解説します。査定や業者選びといった売却準備段階の工夫から、申立書類作成のコツまで、事前に押さえておくことでスムーズかつ有利に売却を進めることが可能になります。成年後見制度の手続き面だけでなく、不動産取引のプロの視点も取り入れて、後悔のない売却を目指しましょう。

売却価格を最大化する査定のコツ

成年後見人として不動産を売却する以上、売却価格を最大化し本人の財産的利益を守ることは重要な責務です。適正価格で売却できれば、その後の介護費用や生活費に余裕を持たせることができます。以下に査定段階で活用できるコツをまとめます。

- 複数の業者に査定依頼

1社の査定だけで価格を決めてしまうのは避けましょう。同じ物件でも業者によって査定額が異なることは珍しくありません。3社程度の信頼できる不動産会社に訪問査定を依頼し、提示された査定価格や売出し戦略を比較検討します。複数の意見を聞くことで相場観がつかめ、極端に安く売ってしまうリスクを減らせます。

- 簡易鑑定や公的評価の活用

必要に応じて不動産鑑定士による正式な評価を取得したり、市町村の固定資産評価額など公的な価格情報も参考にしたりしましょう。

参考:土地の価格査定はコチラ⇒自分で出来る土地価格査定!公示地価・路線価等で誰でも即算出可能

特に家庭裁判所への許可申立てでは、価格の根拠を示す資料として不動産業者の査定書等を添付することが推奨されています。信頼性の高い評価資料を揃えておけば、裁判所にも「適正価格で売却しようとしている」ことが伝わりやすくなります。

- 物件の魅力を高める工夫

査定の段階から、物件の印象を良くする工夫も大切です。例えば室内外の簡易清掃や不要物の整理を行っておくだけで査定担当者の評価が上がることもあります。また、庭木の剪定や日常的な換気など、物件のコンディションを整えておくことで、実際の売却活動でも良い印象を与え、高値成約につながる可能性があります。ただし大規模なリフォームはコスト回収が見込めない場合もあるため注意しましょう。

- 売却方法の検討

通常の仲介による売却だけでなく、競争入札や不動産オークションなどの方法も検討材料に入れます。希少性の高い土地などは入札にすると高値がつく場合があります。ただし、成年後見制度のもとでは手続きの確実性も重視したいので、実績豊富な仲介会社に幅広く買主を探してもらう形が一般的です。特殊な売却手法を取る場合は、家庭裁判所への説明もしっかり行う必要があります。

これらのコツを踏まえ、査定段階から抜け漏れなく動くことで、後になって「もっと高く売れたのでは…」と悔やむ可能性を低減できます。成年後見人としては、不動産売却によって得られる利益がご本人の将来の生活を左右するとの意識を持ち、最善を尽くしましょう。

成年後見人として不動産業者選定で失敗しない方法

不動産を高く・確実に売却するには、腕の良い不動産業者(仲介会社)の存在が欠かせません。成年後見人として業者選定を誤ると、売却が長引いたり不利な条件で進んでしまったりするリスクがあります。以下に、業者選びで失敗しないためのポイントを解説します。

- 成年後見案件の経験がある業者を選ぶ

まず注目したいのは、その業者が成年後見人案件の不動産売却経験を持っているかです。成年後見人が売主となるケースでは、買主への説明や契約条件に通常と異なる配慮が必要です。例えば「家庭裁判所の許可が必要で、契約締結までに時間がかかる可能性がある」ことなど、こうした事情に理解がある業者だと安心です。過去に後見案件を扱った実績があるか確認してみましょう。

- 信頼性と実績を重視

業者の選定基準としては、宅地建物取引業者としての免許情報や所属団体(全国宅建物取引業協会連合会や全日本不動産協会、不動産流通経営協会など)をチェックし、信頼できる業者であることを確認します。加えて、その会社の得意エリア・物件種別が売却対象とマッチしているかも重要です。実績豊富な業者は市場動向にも精通しており、適切な販売戦略で取り組んでくれるでしょう。

- 複数社を比較

1社に限定せず、2~3社とコンタクトを取ってみます。それぞれに物件を見てもらい、提案される売却方針や見積もり価格、媒介契約の条件(専任か一般か)などを比較しましょう。成年後見人である旨も伝えて反応を見ることもポイントです。丁寧に対応してくれる会社か、経験不足で消極的なのかが見えてきます。

- 買主への説明を徹底する業者

選ぶべきは、買主やその金融機関等に対して「成年後見人が売主であること」「家庭裁判所の許可が必要なこと」をきちんと説明し、理解を得る努力をしてくれる業者です。後見案件では、この説明不足が原因で後からトラブルになるケースもあります。信頼できる業者は「許可が下りなかったら契約白紙」「通常より契約・決済まで時間がかかる可能性」などを事前に買主に説明し、了承を取った上で進めてくれます。

- コミュニケーションと相性

最後に、人として信頼できる担当者かどうかも大切です。成年後見人として代理で売却活動を行うわけですが、実際には担当者との二人三脚で買主を見つけていくことになります。質問に的確に答えてくれるか、こちらの事情を理解し汲み取ってくれるかなど、コミュニケーション面の相性も重視しましょう。

業者選定に慎重を期すことで、不安要素を取り除き安心して売却を任せることができます。選んだ業者とはこまめに連絡を取り合い、進捗や市場の反応を共有してもらうようにしましょう。なお、媒介契約後も「この業者では難しい」と感じたら契約期間終了を待って他社に切り替える決断も時には必要です。ご本人の大切な資産を扱うわけですから、納得のいく業者を選び、二人三脚で売却成功を目指してください。

家庭裁判所への申立書類の書き方と押さえておくべき重要ポイント

居住用不動産の売却許可を得るための家庭裁判所への申立書類作成は、成年後見人にとって大きなヤマ場です。書類の出来が審理結果を左右すると言っても過言ではありません。ここでは申立書類の書き方と重要ポイントを紹介します。

- 申立書(居住用不動産処分許可申立書)

裁判所指定の書式に沿って記入します。まず申立人(後見人等)と被後見人の氏名・住所など基本情報を記載し、売却対象の不動産を特定します。続いて「申立ての趣旨」欄では、「成年被後見人○○の居住用不動産(所在地〇〇)の売却を許可してほしい」旨を記載します。「申立ての理由」欄が最も重要で、ここに売却の事情を詳細に書きます。「○○(被後見人)は要介護状態となり老人ホームに入居中で、自宅は空家となっている。介護費用を捻出する必要があるため、自宅を売却したい」といった具合に、売却の必要性・動機を具体的に述べます。文章は箇条書きでも構いませんが、時系列や因果関係がわかるよう整理しましょう。

- 添付書類の準備

前述のとおり、不動産の登記事項証明書、査定書、売買契約書案、写真、戸籍謄本類、後見登記等証明書、後見監督人の意見書(いる場合)など多くの資料を添付します。添付書類は申立書の記載内容を裏付け、裁判所が判断する材料となる大切なものです。例えば「売却後は施設入居費用に充てる」と書いたなら、実際の入居先パンフレットや費用一覧表を付けると説得力が増します。資料は過不足なく、しかし可能な範囲で丁寧に揃えましょう。

- 必要性と相当性を説得的に書く

許可の判断基準である「必要性」と「相当性」について、それぞれ文章中で触れます。必要性とは売却しなければ本人の生活・財産が維持できない/著しく損なわれる理由です。例えば「預貯金はあと○年で底をつく見込みで、このままでは介護費が不足する」など具体的数字を交えて書きます。相当性とは売却行為自体が合理的かどうかです。例えば「住宅は老朽化が進み地震で倒壊の危険もある」「空家のままだとかえって固定資産税等の負担が大きい」等、売却が妥当である理由を示します。価格の相当性についても「不動産業者○社の査定では○○○○~○△○○万円の範囲であり、今回提示された○○○○万円はその範囲内で適正」と記載し、添付資料と対応付けます。

- 読み手(裁判官)への配慮

裁判官や書記官が読みやすいよう、専門用語は適宜補足説明し、長文になり過ぎないようにします。例えば「介護付き有料老人ホーム(入居一時金◯万円、月額利用料◯万円)」など具体的に書くと理解してもらいやすいでしょう。数字や事実関係は正確に。誇張や主観的すぎる表現は避け、客観的事実を淡々と述べる方が、かえって信用度が上がります。

- 下書きとチェック

一度書いた申立書は、日を改めて読み直し漏れや不明確な点がないか確認します。可能であれば第三者(司法書士や信頼できる家族)にもチェックしてもらいましょう。書類の誤字脱字や記載モレがあると、その修正のためにまた手間取ることになります。提出前にしっかりブラッシュアップすることが大切です。

申立書類は形式的にはそれほど長い文章を書く必要はありません。しかし、その内容は家庭裁判所へのプレゼンテーションでもあります。「なぜ売る必要があるのか」「売っても本人の生活は大丈夫か」を十分に説明し納得してもらう気持ちで書き上げましょう。こうした準備を経て申立てを行えば、裁判所から追加質問を受けることも少なく、結果として不動産売却の許可がスムーズに下りる可能性が高まります。

【事例紹介】成功・失敗から学ぶ成年後見人の不動産売却

実際に成年後見制度を利用して不動産売却を行った事例を知ることは、手続きの具体的なイメージを掴む上で非常に有益です。ここでは、裁判所の許可が下りて売却に成功したケースと、許可が下りずに失敗したケースの2つを紹介し、そのポイントを分析します。成功事例からはうまくいくポイントを学び、失敗事例からは注意点を洗い出して、読者ご自身のケースに役立ててください。

裁判所が売却を認めた成功事例とポイント

〈事例:認知症の父の自宅を売却し、老人ホームの費用を確保〉

認知症が進行した80代の父親Aさんは、数年前から長男が成年後見人となり財産管理を行っていました。Aさんは既に介護付き老人ホームに入居しており、自宅は空き家となっていました。維持費負担と防犯上の不安があるため、この自宅を売却し、得た資金を今後の介護費用に充てたいと長男(後見人)は考えました。

長男は、まず家庭裁判所に居住用不動産処分許可を申立てるため、自宅の固定資産税評価額や不動産業者2社の査定結果を揃え、売却理由を書面にまとめました。理由は「介護費用確保の必要性」と「自宅が既に居住用としての役割を終えていること(本人は二度と戻らない見込み)」です。併せて、すでに購入希望者が見つかっていたため、その売買契約書案(売却額は相場範囲内)も提出しました。

家庭裁判所は必要性・相当性ともに問題なしと判断し、許可審判を迅速に発出。長男は無事に許可審判書を受け取り、予定していた買主との間で正式に売買契約を締結。Aさんの自宅は円滑に売却され、その代金はAさん名義の預金に組み入れられました。結果として、Aさんの介護費用や医療費に充当できる十分な資金が確保でき、長男は安堵しました。

→成功のポイント

このケースでは、ご本人が自宅に戻る可能性が低く、売却の必要性が客観的に見ても明らかでした。また、後見人が事前に買主および価格を確定させ、資料を揃えたうえで許可申立てを行ったため、裁判所も許可を出しやすかったと言えます。価格も適正範囲内で、売却代金の使途も明確(老人ホーム費用)だったため、審理がスムーズでした。さらに、Aさん自身も「家を売って施設費用に充ててほしい」と希望していた背景もあり、本人の意思尊重にも沿った結果となりました。成功事例から学べるのは、必要性・相当性の明確化と準備の周到さ、そして本人の利益に適う計画であることを示すことの重要性です。

許可が下りず失敗したケースから学ぶ、申立ての注意点

〈事例:裁判所が許可せず、空き家の売却が頓挫〉

認知症の母親Bさん(要介護2程度)の成年後見人である長女は、実家(Bさんの居住用財産)の管理に悩んでいました。Bさんは一時的に介護施設に入所中でしたが、認知症の進行はそれほど重くなく「体調が良くなればまた自宅に帰りたい」と漏らすこともありました。しかし長女は、自身が遠方に住んでいることもあって空き家状態の実家の管理負担を感じ、早めに売却して整理したいと考えました。長女は家庭裁判所に自宅売却の許可を申立て、「今後も施設入所予定で自宅は不要」と主張しました。ところが、裁判所はこの申立てを却下しました。理由は、「売却の必要性が高いとは言えない」「Bさん本人は自宅への思い入れが強く、まだ居住用財産と認められる」というものでした。

実際、Bさんは施設退所後に一時的に自宅に戻る計画もあり、預貯金も十分にあったため急いで売却する経済的必要性も低い状況でした。加えて、申立て時に具体的な買主候補や査定書の提出がなく、「管理が大変だから売りたい」という長女の主観的事情が強く出てしまったことも、裁判所の心証を悪くした原因でした。

→失敗から学ぶポイント

このケースでは、本人の意思や今後の生活計画を無視できなかったことが許可却下の最大の要因でした。裁判所は「本人が戻る可能性がある限り、それは依然として居住用不動産である」と判断し、本人の利益にならない可能性がある売却は認めませんでした。また、「管理が大変」「早めに現金化したい」といった後見人側の都合だけでは必要性を裏付ける理由として弱かったと言えます。失敗事例から学べるのは、申立ての動機が本人本位かどうかを改めて考える必要性です。裁判所の視点では、「本当に売らねばならない事情か?売らずに他の方法はないか?」が吟味されます。申立てに踏み切る前に、本人の意思や代替案の検討を十分に行い、それでも売却が最善という確信を持てる状況を作ることが重要です。また、許可申立てには具体的な売却プラン(購入希望者や価格)がある程度固まっていた方が、説得力が増します。このケースではその点の準備不足も否めず、裁判所から見ると「拙速な申立て」に映ってしまいました。

以上、成功例と失敗例を見てきましたが、両者の差は必要性と本人利益の明確さにあります。成功例ではそれが明らかであり、失敗例ではそこが曖昧でした。読者の皆様もご自身のケースで申立てを検討する際は、「これは本当に本人のためになる売却か?」と自問し、裁判所を納得させるだけの理由と計画を用意するようにしましょう。

【プロが教える】成年後見制度を使う際のよくあるトラブルと対策

成年後見制度を利用した不動産売却には通常の取引にはないハードルやトラブルの種が存在します。しかし事前に典型的なトラブル事例と対策を知っておけば、多くは未然に防ぐことができます。ここではプロの視点から、成年後見制度利用時によく起こりがちなトラブルとその回避策を紹介します。

売却許可が遅れる主な理由と回避策

家庭裁判所の売却許可が想定以上に時間がかかり、買主との調整が難航する――これは後見人による不動産売却でありがちなトラブルです。許可が遅れる主な理由と、その対策を見てみましょう。

- 理由1:書類不備や追加資料要求

家庭裁判所への申立書類に不備があったり、説明が不足したりすると、裁判所から追加資料提出を求められます。その分審理が延び、許可まで時間がかかります。例えば「資金使途が不明確なので、詳細な費用計画を出してください」といった照会が来ることがあります。回避策としては、提出前に書類を万全に整えることです。申立て理由と資料に矛盾がないかチェックし、不明点が残らないようにしましょう。また裁判所の担当者と事前に相談できる場合は、どんな資料が必要か確認しておくと安心です。

- 理由2:許可審判自体の混雑・遅延

家庭裁判所の後見係が混み合っていると、どうしても処理に時間がかかります。特に大都市圏では成年後見関係の申立件数が多く、許可審判まで1~2ヶ月かかるケースもあります(通常は3~4週間程度ですが状況により前後します)。この場合、後見人側でできることは限られますが、回避策としてはスケジュールに予めゆとりを持たせておくことです。買主に対しても「許可審判には1〜2ヶ月かかる可能性があります」と初めから説明し、急がない前提で交渉を進めるようにします。

- 理由3:買主側の融資手続きとのタイミング不一致

売却許可が出るまで正式契約を待ってもらっている間に、買主の住宅ローン審査期限が切れそうになる、といったタイミングの問題も起こりえます。買主にとっても資金計画があるため、許可審判が大幅に遅れると購入意欲が削がれるリスクがあります。回避策は、不動産業者と協力して契約スケジュールをきめ細かく調整することです。例えばローン特約期限を通常より長めに設定したり、審判予定日に合わせて決済日を後ろ倒しできないか金融機関と調整したりします。重要なのは常に買主側とコミュニケーションを取り、状況を共有することです。

- 理由4:親族間の意見衝突

売却に親族の誰かが反対しており、家庭裁判所に異議を申し立てる、というケースもあります。この場合、裁判所も慎重になり審理が長引く傾向にあります。回避策としては、事前にできるだけ親族間で意思統一を図っておくことです。後見人がしっかり説明し、理解を得るよう努めます。どうしても意見が割れる場合でも、裁判所には「主要親族には説明済みで大筋了承を得ています」と伝えられる状態にしておくと良いでしょう。

以上のような遅延要因に備えることで、売却許可の遅れによる大きなトラブルはかなり防げます。特に時間に関するリスク管理が重要で、売主(後見人)・買主・仲介業者・裁判所の四者のペースをうまく調整する手腕が求められます。後見人として冷静に状況を把握し、各方面に丁寧な根回しと説明を行うことで、許可が下りるまでの期間も円滑に乗り切りましょう。

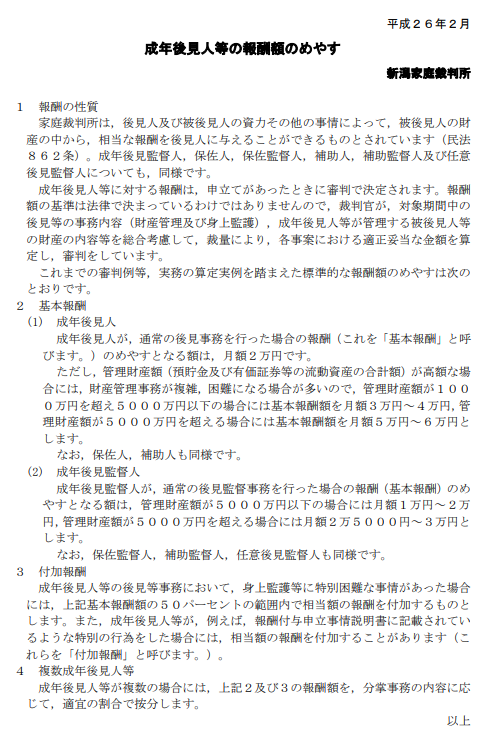

成年後見人への報酬トラブル等を未然に防ぐ方法

成年後見制度を利用すると、避けて通れないのが後見人の報酬に関する話題です。専門職後見人が就任した場合はもちろん、親族後見人であっても家庭裁判所が判断すれば報酬が支払われます。この報酬について、親族間でトラブルになったり、思わぬ不満が出たりするケースがあります。よくあるトラブルと、その予防策を確認しましょう。

成年後見制度を利用すると、避けて通れないのが後見人の報酬に関する話題です。専門職後見人が就任した場合はもちろん、親族後見人であっても家庭裁判所が判断すれば報酬が支払われます。この報酬について、親族間でトラブルになったり、思わぬ不満が出たりするケースがあります。よくあるトラブルと、その予防策を確認しましょう。

- トラブル1:報酬額への不満・誤解

専門職の成年後見人が付いた場合、報酬額が月数万円に及ぶこともあります。例えば「5年で300万円もの報酬を支払った」という事例報道があるように、長期にわたると合計額が大きくなるため、親族から「高すぎるのでは?」と不満が出ることがあります。

対策:まず報酬額は後見人自身が決めているわけではなく、家庭裁判所がご本人の財産額や事務内容に応じて決定するものです。この点を親族間で共有し、「妥当かどうか」は裁判所がチェックしていると理解することが重要です。また、報酬の目安(基準)は各家庭裁判所で公開されている場合がありますので、事前に確認しておくと良いでしょう。親族後見人の場合は無報酬かごく少額に抑えられることも多いですが、専門職が入るケースでは一定の費用がかかることを了承しておく必要があります。

- トラブル2:後見人による不正な流用(成年後見人が被後見人の財産を横領した場合、業務上横領罪として刑事罰が科される可能性があります)

稀に報酬以外に後見人が本人財産を私的流用していた、という事件が報道され問題になります。こうした事態になると親族の不信感は極限に達します。

対策:まず専門職が後見人の場合、不正を防ぐために通常後見監督人が付けられるので、ダブルチェック体制になっています。親族後見人の場合でも、不審な動きがあれば家庭裁判所が調査に乗り出す仕組みがあります。後見人としては日頃から収支記録をきちんと付け、領収書類も保管し、年1回の裁判所への報告に備えます。親族にも定期的に「これだけの費用をお母さんの施設に支払った」「残高はいくら」など情報共有することで、透明性を確保しましょう。不正防止には記録管理と情報開示が一番です。

参考:裁判所>定期報告について

- トラブル3:報酬支払いへの疑問(誰が負担?)

成年後見人の報酬は基本的に本人の財産から支払われます。しかしそれを知らずに「なぜ子の自分が親の後見人に報酬を払わねばならないのか?」と誤解するケースがあります。

対策:報酬は被後見人本人の負担であり、子など親族が自腹を切るものではないことを周知します。例えば親の口座から後見人報酬○万円が引き落とされたら、それは親の財産の中から認められた正当な支出であると理解しましょう。どうしても本人の資力が乏しく報酬支払いが難しい場合、自治体の補助や報酬減額制度が利用できることもありますので、家庭裁判所に相談します。

- トラブル4:親族後見人間の不公平感

複数の兄弟姉妹の中で一人だけが後見人になり報酬を受け取っていると、他の兄弟姉妹が「自分ばかり苦労して得している」と曲解し、不満の種になることもあります。

対策:親族内で後見人を誰が務めるか決める際に、報酬のことも含めて話し合っておくと良いでしょう。「実務を引き受ける代わりに適正な報酬を受け取る」ことに合意しておけば、後々揉めにくくなります。逆に、親族後見人が「報酬はいらないから」と辞退するケースもありますが、無理に辞退せず正当に受け取って構いません。家庭裁判所が認めた額であれば、後見の労力に見合うものとして胸を張って良いのです。

総じて、成年後見人の報酬に関するトラブルを防ぐには、「透明性」「理解」「合意」がキーワードになります。制度の仕組みを関係者全員が正しく理解し、後見人は公明正大に職務と金銭管理を行い、適宜情報公開することが大切です。それでも不安がある場合は、家庭裁判所に報告する際に親族に同席してもらう、専門家に第三者的立場で入ってもらうなど工夫してみましょう。お金の問題はデリケートですが、正しく対処すれば信頼関係を保ったまま不動産売却を含む後見事務を遂行できるはずです。

まとめ:成年後見制度を活用して安全・確実に不動産を売却しよう

本記事では成年後見制度を活用した不動産売却について、基礎知識から具体的手続き、ケース別の注意点、事例、トラブル対策まで網羅して解説しました。ポイントを振り返ってみましょう。

- 判断能力が低下した方の不動産売却には、成年後見制度が有効です。認知症だからと諦めず、適切な手続きを踏めば安全に売却できます。

- 居住用不動産を売る際は家庭裁判所の許可が必要であり、売却理由の正当性と価格の適正さを丁寧に示すことが大切です。非居住用でも後見監督人の同意など注意点があります。

- 認知症のケースでは成年後見制度が「契約の代理」と「財産保護」の両面で力を発揮します。家裁とは上手に連携し、許可取得まで計画的に進めましょう。

- 売却前の準備段階では、複数査定や優良業者の選定、綿密な書類作成など実務の工夫が結果を左右します。後見人として妥協せず最善を尽くすことが本人の利益につながります。

- 成功事例に学び、失敗事例を他山の石とすることで、自分のケースに活かせます。特に「本人のためになっているか」という視点を忘れないことが重要でした。

- よくあるトラブル(許可遅延や報酬問題)は、事前対策と関係者の理解促進で多くを防げます。透明性とコミュニケーションが肝心です。

最後に強調しておきたいのは、成年後見制度を使った不動産売却は、安全・確実に不動産を処分し、本人の生活資金などに充てるためのベストな方法だということです。手続きが増える分、手間と時間はかかりますが、そのプロセス自体がご本人の権利と財産を守るための大切なプロセスです。適切に制度を活用すれば、たとえ認知症であっても大切な不動産を有効活用でき、得られた資金で安心した老後の生活を送ることができます。

読者の皆様も、本記事の情報を参考にしながら専門家や関係機関と協力し、ぜひ成年後見制度を上手に活用してみてください。適切な手続きを踏むことで、不動産売却を安全・確実に成功させ、大切なご家族の暮らしを支えていきましょう。

成年後見制度と不動産売却は松屋不動産販売株式会社にお任せください

本コラムでは、「成年後見人制度」を活用した不動産売却の具体的な方法や注意点について解説してまいりました。認知症などで判断能力が低下した方の不動産売却は複雑で慎重な手続きが求められるため、正しい知識と専門的なサポートが不可欠です。

私たち松屋不動産販売株式会社では、愛知県と静岡県西部エリアに特化し、多数の成年後見案件に携わってきた実績があります。ご家族の大切な資産を安全かつ確実に売却できるよう、万全のサポート体制を整えております。

不動産売却を検討中の方は、まずはご自身の不動産がどのくらいの価値なのかを知るために[かんたん自動査定]をお試しください。わずかな時間で大まかな査定金額を把握することが出来ます。

静岡県内にご所有の不動産がある場合は⇒【コチラ】をクリック

愛知県内にご所有の不動産がある場合は⇒【コチラ】をクリック

また、より詳しいご相談や手続きを希望される方は[売却査定相談]をご利用いただき、私たち専門スタッフとの面談で安心して売却を進めていただければ幸いです。

静岡県内にお住まいの方で売却査定相談をご利用になる場合は⇒【コチラ】をクリック

静岡県内にお住まいの方で売却査定相談をご利用になる場合は⇒【コチラ】をクリック

皆さまの大切な不動産売却を成功へ導くため、松屋不動産販売が全力でサポートいたします。

松屋不動産販売株式会社

代表取締役 佐伯 慶智