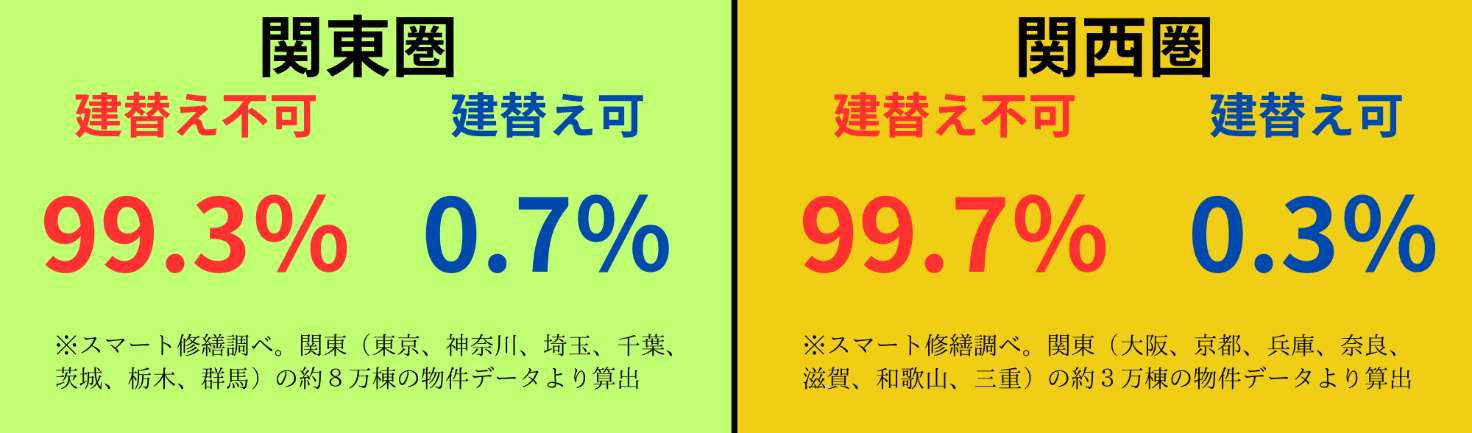

先日、日経新聞に【マンション建替え、1人2000万円負担でも99%「困難」民間試算、関東・関西エリア】という衝撃的な記事が出ました。この試算をおこなった株式会社スマート修繕の元記事は下記にリンクを貼っておくので、是非そちらをご覧ください。

日本のマンションは「99%建替えが困難」という驚くべき内容にショックを受けましたが、かねてよりマンションの終焉や地方マンションの現状を危惧する内容の記事を私も書いて来ました。

分譲マンションの建築費高騰や修繕費の課題に直面し、資産価値を守るための選択肢に悩む所有者も増えています。本記事では、不動産売却や修繕を成功させるための具体的なステップを初心者向けにわかりやすく解説。さらに、四谷コーポラスの成功事例を通じて、現実的な対応策を学ぶことができます。マンション所有者として失敗しないための知識を、この機会にぜひ手に入れてください!資産価値を守り、未来への不安を解消するヒントがここにあります。

引用元:日経新聞>マンション建替え、1人2000万円負担でも99%「困難」※全文読むには会員登録が必要です。

引用元:株式会社スマート修繕>【マンション建替え】1戸2,000万円負担での実現性は、関東0.7%・関西0.3%/地方はより困難に

当社の記事はコチラです。本記事とあわせてご覧ください。

郊外中古マンションの売却で後悔しない!愛知県価格下落の理由と対策

目次

日本の分譲マンションの現状と問題点

日本の分譲マンション市場は、現在多くの課題に直面しています。建物の老朽化や修繕積立金の不足、さらには建築費の高騰が原因で、建替えが極めて困難な状況にあります。特に「1戸あたり2,000万円を負担しても99%建替え困難」というデータは、多くのマンション所有者にとって衝撃的な現実です。この状況に直面することで、不動産の資産価値維持に対する新たなアプローチが求められています。本章では、分譲マンション市場の現状とその問題点について詳しく解説し、それに対処するための具体的な方法について考察します。

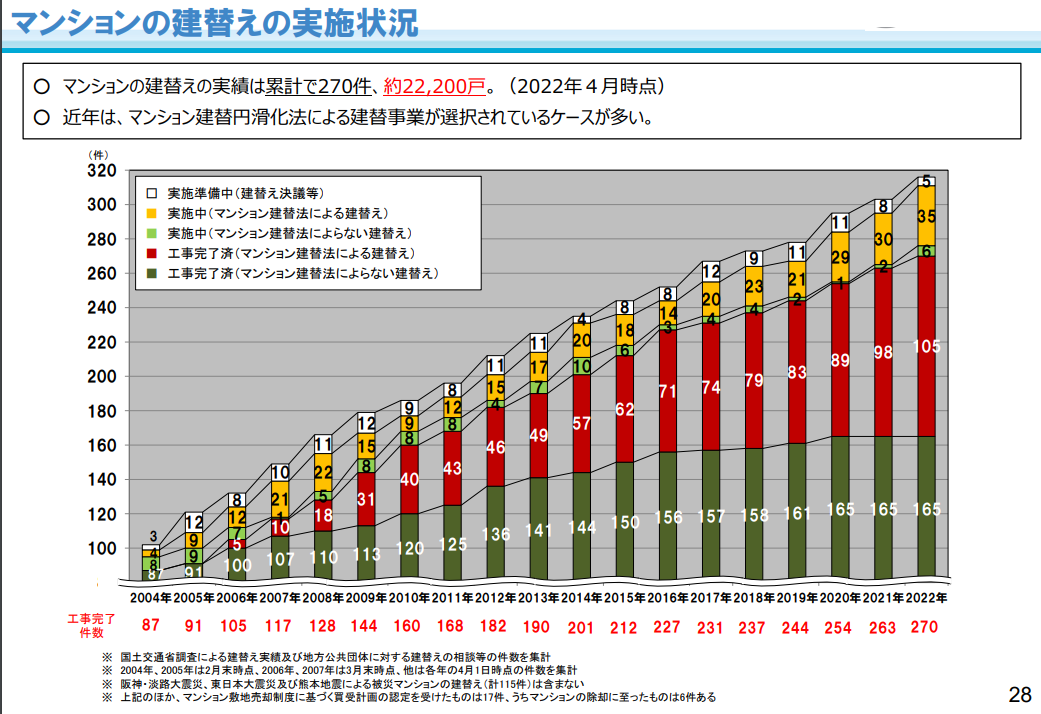

「99%建替え不可能」の事実を支えるデータ

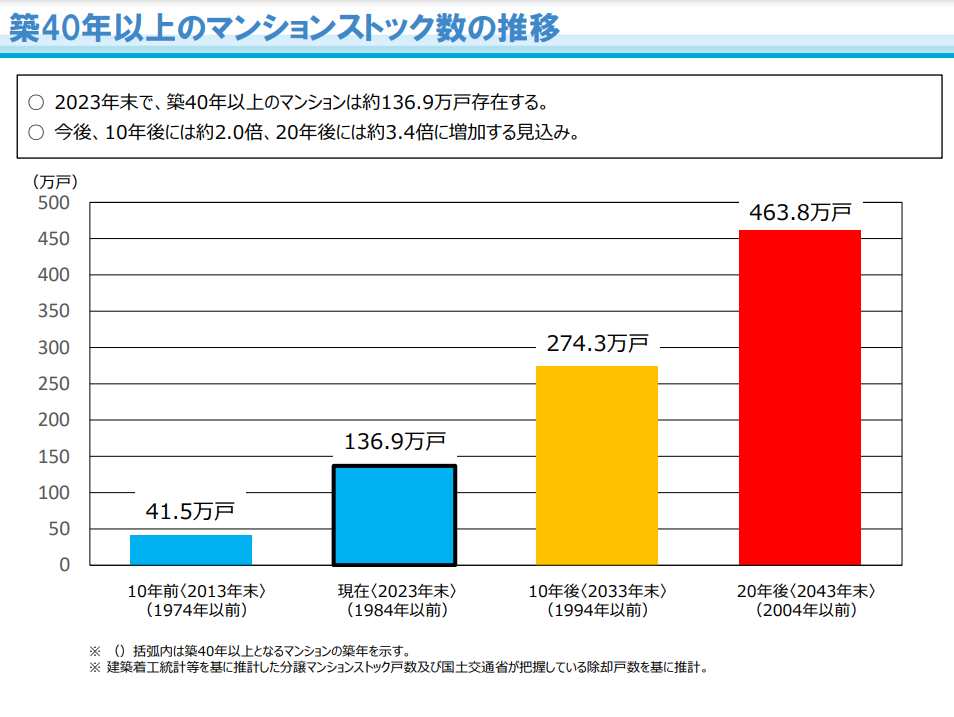

日本では、築40年以上のマンションの数が急増しており、2023年末には136.9万戸に達し、20年後には463.8万戸に達すると予測されています。

引用元:国土交通省>築40年以上のマンションストック数の推移

これらの高経年マンションの多くは、建物の老朽化が進み、修繕や建替えが不可避な状況にあるにもかかわらず、実現に至っていないのが現状です。関東では、所有者一人当たりの負担額が2000万円未満で建替え可能なマンションは全体の0.7%、関西では0.3%に過ぎません。

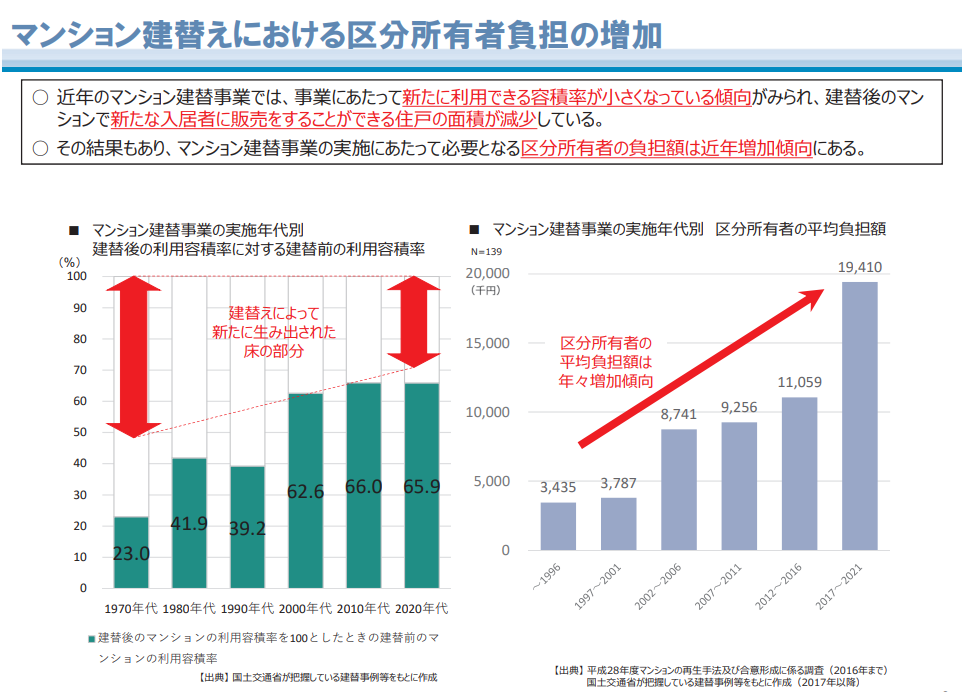

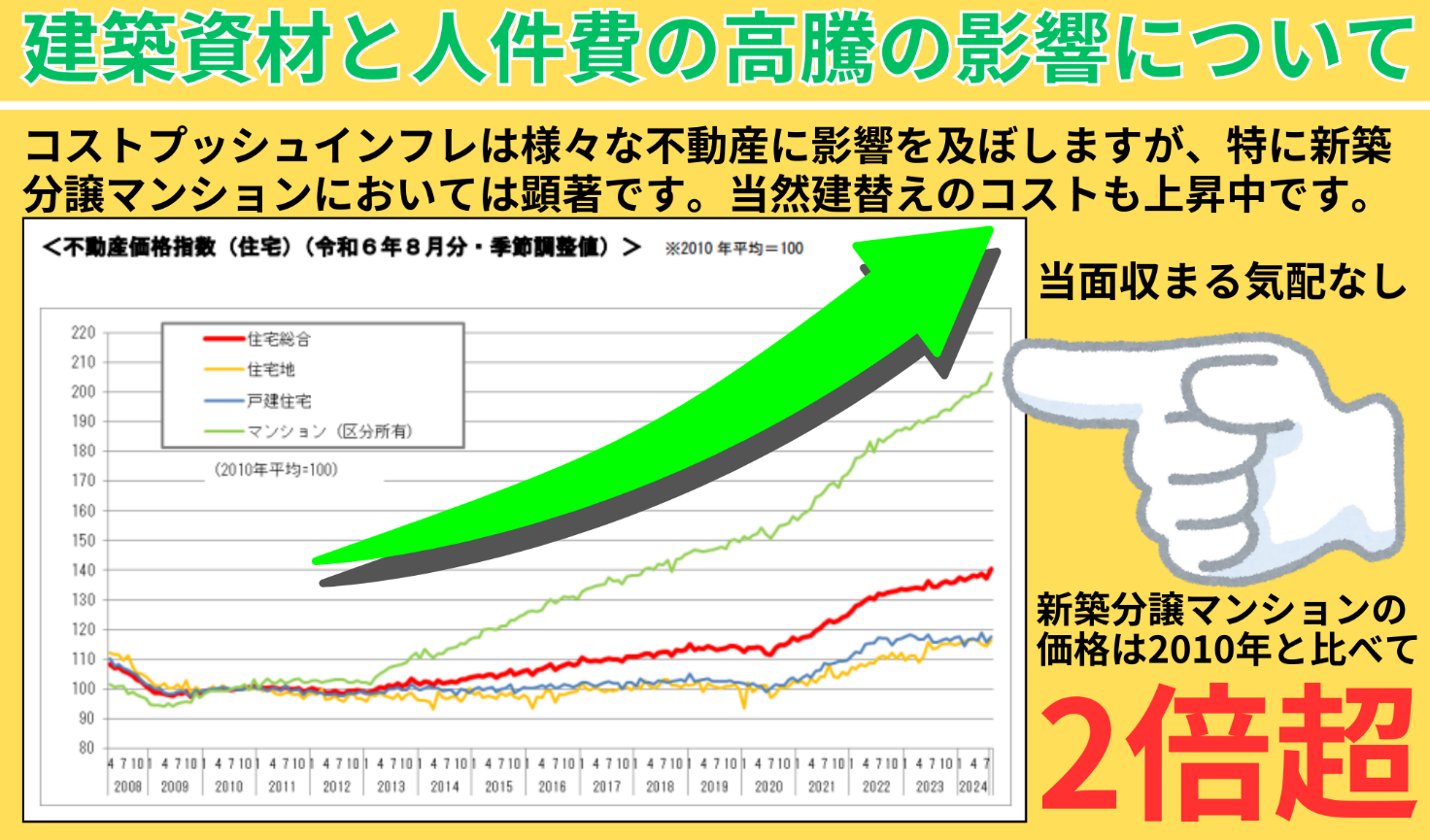

この背景には、建築資材や人件費の高騰が直接的な要因として挙げられます。たとえば、2017年から2021年にかけての建替え時における区分所有者の平均負担額は約1941万円であり、20年前の5倍超に達しています。

引用元:国土交通省>マンション長寿命化・再生円滑化についてより一部抜粋

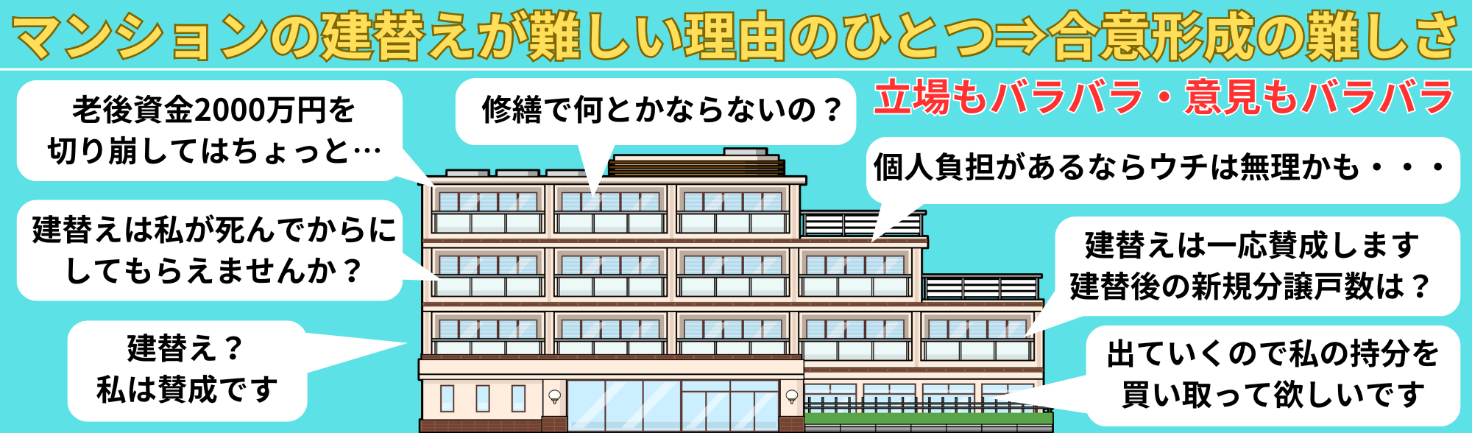

また、修繕積立金の不足や住民間の合意形成の難しさが、さらに建替えの実現を困難にしています。マンションの維持には、個々の住民が大きな財政的責任を負う必要があるため、住民間の意識の統一も重要な課題です。

建替えが実現しない場合、建物の老朽化が住環境や安全性の低下を招き、最終的には資産価値がゼロに近づくリスクがあります。このようなリスクを回避するためには、適切な修繕や長期的な維持管理計画を実施することが求められます。例えば、修繕積立金の見直しや、定期的な建物診断を実施することで、建物の寿命を延ばし、住民間の合意形成をスムーズに進めるための基盤を作ることができます。また、管理組合によるプロジェクトマネジメントの強化や専門家の意見を取り入れることも、解決策の一つです。

建替えが実現したマンションの一覧は下記サイトで掲載しています。

引用元:マンション建替え実現事例リスト(2024年5月現在)

さらに、政府や自治体が提供する支援制度を活用することで、建替えや修繕にかかるコストを軽減する取り組みも重要です。たとえば、耐震化補助金やエネルギー効率向上を目的とした補助金プログラムを利用することで、長期的な資産価値の維持を図ることが可能です。

分譲マンションの歴史と現状を知る

日本の分譲マンションは、高度経済成長期の都市部への人口集中に対応するため、1960年代から供給が本格化しました。当時のマンションは、コンクリート造が主流で、耐震基準や断熱性能が現在ほど高くなく、現代に至るまで多くの課題を残してきました。このような物件は、経年劣化が進む中で修繕や維持管理が十分でない場合が多く、所有者にとって大きな負担となっています。

バブル経済崩壊後、不動産価格が急激に下落したことで、多くの分譲マンションが管理組合の運営難や修繕積立金の不足という問題に直面しました。現在では、築30年以上の老朽マンションが増加しており、これらの物件が抱える課題はより一層深刻化しています。

マンション購入者、マンション売却を検討している方が押さえるべきポイントは、マンションの価値が「立地」「管理状況」「建物の構造」に大きく依存することです。例えば、駅から近い物件は市場価値が高い一方で、管理が不十分である場合、資産価値が急速に下がるリスクがあります。また、長期的な修繕計画を持つマンションは、老朽化による問題を最小限に抑えることができます。こうした計画の有無は、購入時の重要な判断基準ともなります。

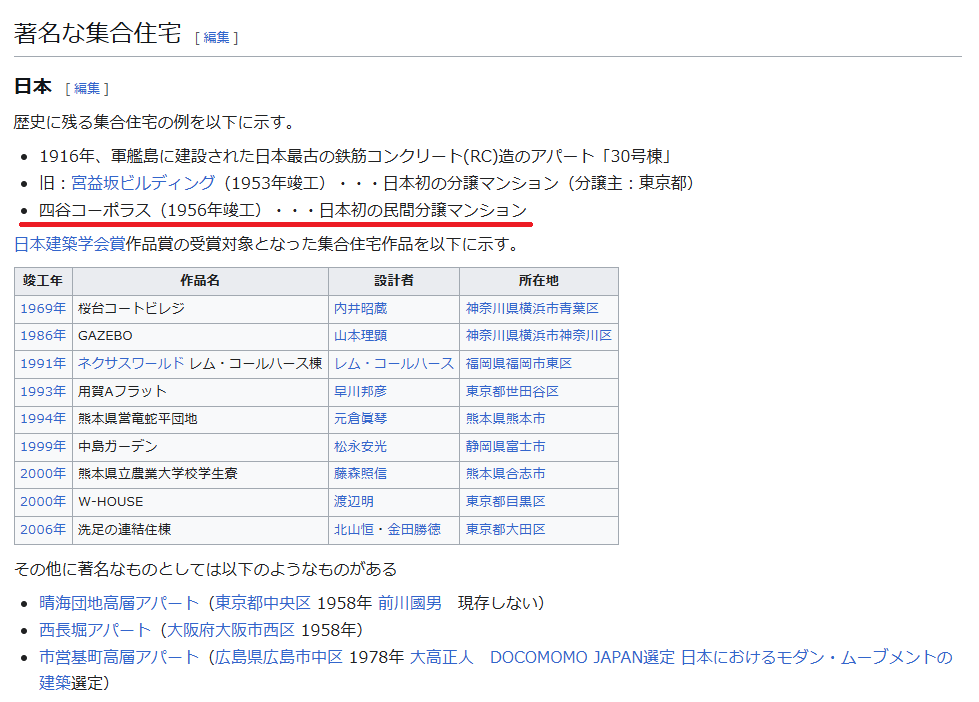

さらに、住民間の合意形成がスムーズであれば、修繕計画や維持管理が効率的に進むため、トラブルを回避できる点も見逃せません。たとえば、四谷コーポラス(日本で最初の民間分譲マンションとして大手仲介会社に勤務していると必ず事例として習います)の建替え成功事例では、住民間の強い信頼関係と、管理組合の効果的な運営が資産価値の向上に寄与しました。このような具体例を通じて、初心者でも分譲マンションの価値を正しく評価し、適切な選択を行うための基礎知識を得ることができます。

現状を正しく理解するためには、国土交通省が提供するガイドラインや、不動産会社が主催するセミナーに参加するのが効果的です。また、専門家の意見を参考にしながら、修繕計画の優先順位を決定することが、長期的な資産価値の維持につながります。さらに、オンラインでの情報収集や、他のマンション所有者との情報交換を通じて、より良い選択肢を見つけることができます。こうした知識を活用し、所有者としての適切な判断力を磨くことが大切です。

※建替え前の四谷コーポラス(現在はアトラス四谷本塩町となっています)

詳しくはコチラ⇒株式会社不動産流通研究所>「四谷コーポラス」の建て替え後を公開

分譲マンションの建替えが難しい理由

分譲マンションの建替えが進まない背景には、いくつかの大きな障壁があります。建築資材や人件費の高騰、住民にのしかかる財政的負担、管理組合や理事会での合意形成の難しさなど、複雑な要因が絡み合っています。特に地方では、土地価格の低さや新規需要の低迷が影響し、建替えによる収益が期待しづらい状況にあります。本章では、それぞれの課題について詳しく解説し、建替え計画を実現するための可能性を探ります。

建築資材と人件費の高騰

近年、建築資材と人件費の高騰が建替えの大きな障壁となっています。鉄筋やコンクリートなどの建築材料は、国際的な需要増加や物流コストの上昇により価格が急騰しています。2022年には鉄筋価格が前年比で約20%増加し、他の主要材料の価格も軒並み上昇しました。加えて、円安の影響で輸入材料費が増加し、建築プロジェクト全体のコストが膨らんでいます。

引用元:国土交通省>令和6年11月29日発表【令和6年8月・第2四半期分】より一部抜粋

国内の建設業界では労働力不足と高齢化が進行し、2023年には建設業界の平均人件費が過去10年間で約1.5倍に上昇しました。特に都市部では人件費が全国平均を上回るケースが多く、地方とのコスト格差が広がっています。この労働力不足は、建設期間の延長やプロジェクトの遅延といった二次的なコスト増加にもつながっています。

さらに、エネルギー価格の上昇も建築コストに大きく影響しています。コンクリート製造や鉄筋加工には多くのエネルギーが必要であり、燃料価格の上昇がこれらの製造コストを引き上げています。その結果、2023年のマンション建替え費用は従来の1.5倍から2倍に達するケースが多く報告されています。

これらのコスト増加の影響で、多くの住民が高額な負担を避けるため建替えを断念せざるを得ない状況が続いています。その代わりに、修繕対応にシフトするマンションが増加しており、建替えが実現する事例は極めて限られたものとなっています。このような状況では、建替えに必要な資金計画や補助金制度の利用がますます重要な要素となります。

住民に重くのしかかる財政負担

建替えを実施する際、住民は解体費用、新築工事費用、一時的な仮住まいの費用、さらには2度にわたる引越しにかかる費用など、多額の資金を負担しなければなりません。この負担額は通常2000万円を超えることが一般的になってきており、特に年金暮らしの高齢者にとっては深刻な問題です。世帯構成や収入状況によっても感じる負担は異なり、単身世帯や年金生活者には非常に重い負担となる場合が多いです。

さらに、国土交通省のデータによると、多くの築40年以上のマンションで修繕積立金が不足していることが明らかになっています。たとえば、修繕積立金が1戸あたり月額1万円未満に設定されているケースでは、建替えに必要な資金を十分に確保できず、住民が追加で拠出する金額が増加する傾向があります。このような状況では、全住民が一律の負担額を用意できるわけではないため、建替えを進める合意形成が困難になります。

仮住まいの費用も建替えのコストを押し上げる要因です。仮住まいの平均的な賃貸費用は都心部においては1か月あたり10万円以上になる場合が多く、建替え期間が1年以上に及ぶことを考えると、総額で数百万円規模の負担となることも珍しくありません。これらの財政負担が、住民にとって心理的なハードルを高めると同時に、建替え計画の停滞につながっています。

また、建替えを実施する際には、銀行からの融資を活用することが一般的ですが、年齢や収入によって融資の審査が厳しくなるケースもあります。高齢者の場合、融資が難しいため、自己資金を大幅に切り崩す必要があり、これが建替えに対する強い抵抗感を生む原因となっています。このように、財政負担の問題は建替え計画の大きな障壁であり、住民間の意見の分裂を引き起こす要因ともなっています。

理事会の合意形成と住民の同意率の壁

建替えを実施するためには、「区分所有法」に基づき、住民の5分の4以上の同意が必要です。この法律は、マンション所有者間での合意形成を進めるための基準を定めていますが、高い同意率が求められるため、実現が難しい要因となっています。

住民間の意見の対立が建替え計画の大きな障壁となります。例えば、若い世代の住民は資産価値の維持や向上を重視し、建替えを積極的に進めたいと考える一方で、高齢者は追加負担を避けるため現状維持を希望する傾向があります。このような世代間の意見の違いが、管理組合や理事会での議論を長引かせる原因となります。

また、住民の中には、建替えに関する情報やメリット・デメリットを十分に理解していない人も少なくありません。この情報不足が、不安や誤解を招き、最終的には反対意見につながることがあります。たとえば、建替え後の生活環境や費用負担についての明確な説明が不足している場合、住民がリスクを過大評価して反対するケースが見られます。

さらに、住民間の信頼関係の欠如も合意形成を難しくする要因です。理事会や管理組合が十分に機能していない場合、住民間のコミュニケーションが不足し、建替え計画に対する疑念や不信感が高まることがあります。特に、大規模なマンションでは住民数が多いため、全員が納得する形で合意を得るのは非常に難しいと言えます。

これらの課題を解決するためには、住民全体に対して分かりやすく情報を提供し、専門家を交えた説明会を開催することが有効です。また、管理組合がリーダーシップを発揮し、透明性のある議論を進めることで、住民間の信頼関係を強化し、建替え計画の実現可能性を高めることができます。

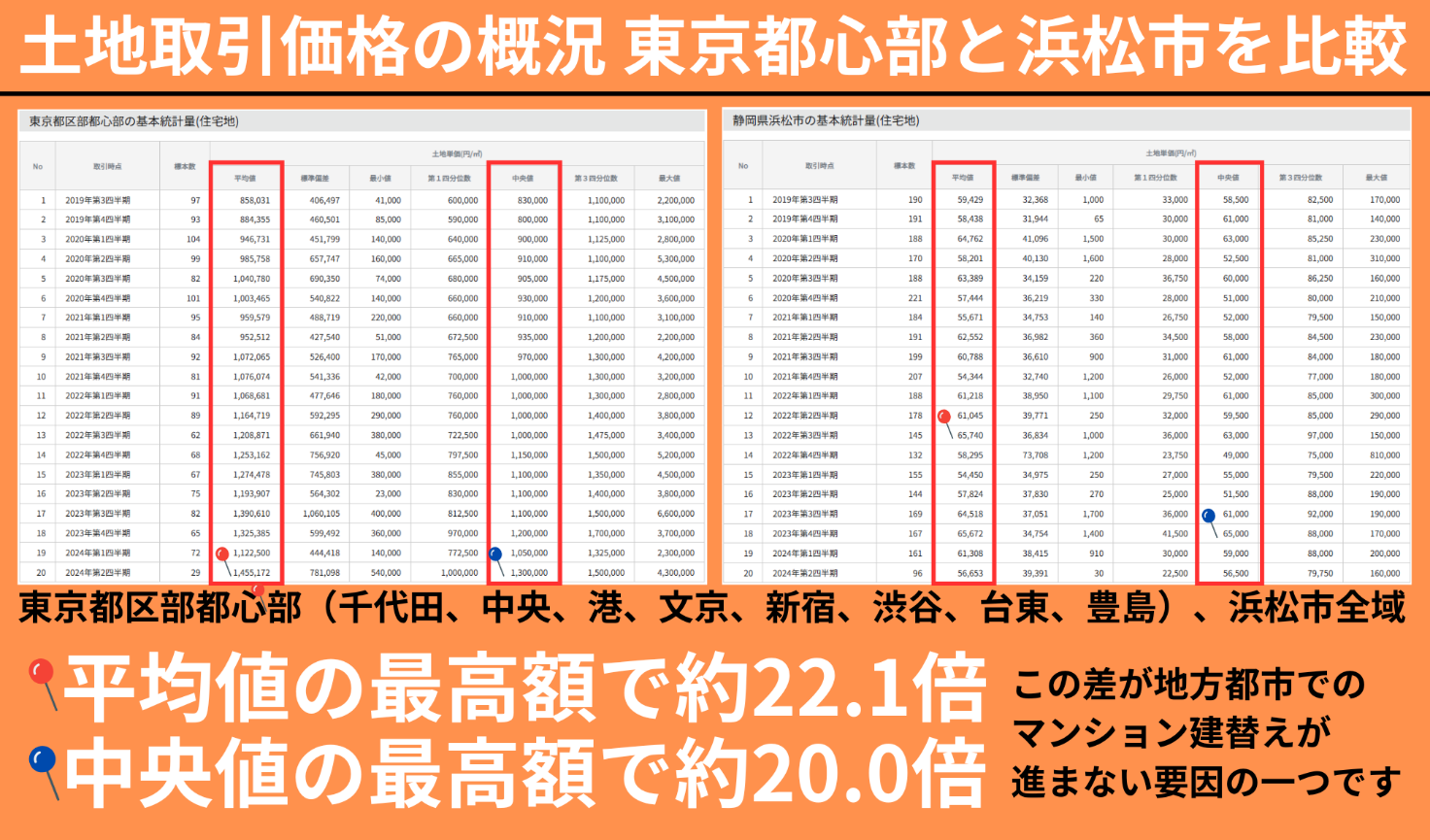

地方における建替えの困難性

地方の分譲マンションでは、建替えの実現がさらに難しくなっています。土地価格が低い地方では、マンションの敷地を買受人(新規事業者)に敷地を売却しても区分所有者は十分な利益を確保できない。

引用元:国土交通省>東京都都心部と浜松市

不動産情報ライブラリの利用方法や活用方法は、過去のコラムをご参照ください。

また、マンション建設当時は中心地であった地域も40年・50年と時が経つと市内の中心地も移り変わり、商店街のど真ん中にあったマンションもいわゆるシャッター街の中心になっているかもしれません。そうすると、建替え後の新規分譲価格を押し下げる試算が出てくるため区分所有者の自己負担が大きくなります。さらに、地方都市では、少子高齢化の影響が大きく、新規需要の低さが直接的な障害となります。

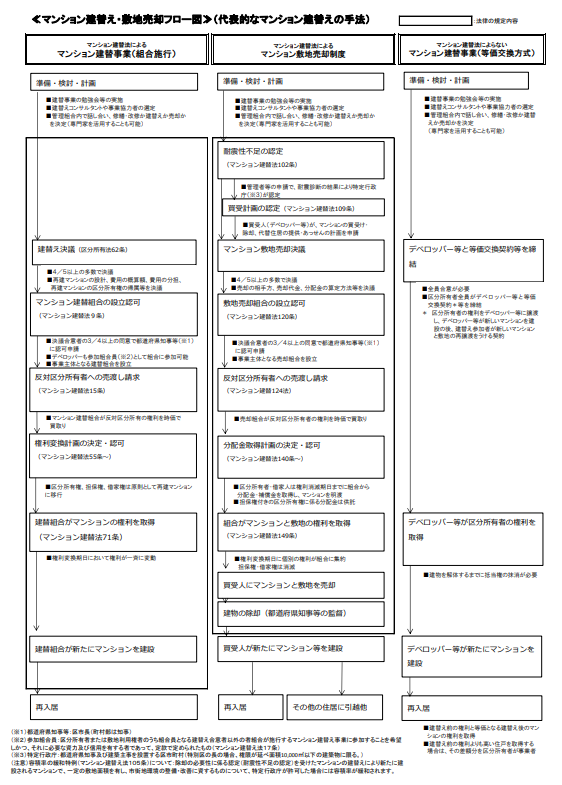

引用元:国土交通省>≪マンション建替え・敷地売却フロー図≫(代表的なマンション建替えの手法)

地方では入居率の低下や空室の増加も問題となっており、建替え後の経済的な見通しが不透明であるケースが多いです。また、地方自治体の財政制約により、補助金や助成金の規模が都市部と比べて小さいことも影響しています。

例えば、地方のマンションでは建替え後の販売価格が建設コストを大幅に下回るケースが頻繁に見られます。その結果、建替え計画そのものが成立しない場合が多いのです。このような状況では、修繕を繰り返しながら建物の寿命を延ばすことが唯一の現実的な選択肢となっています。

地方で建替えを進めるためには、自治体や国による補助金制度の拡充や、民間事業者との連携が必要不可欠です。たとえば、耐震化を支援する「耐震改修促進法」に基づく補助金や、国土交通省が提供する「マンション再生推進事業」の助成金を利用することで、コストの一部をカバーすることが可能です。

建替えが可能な少数の事例とその特徴

建替えが非常に困難とされる分譲マンション市場においても、成功するケースが存在します。国土交通省の調査によれば、築40年以上のマンションのうち建替えが実現したのは全体の数%に過ぎません。このような成功事例には共通する条件や特徴があります。それらを理解することは、他のマンションが建替えの可能性を模索する上で重要な手がかりとなります。本章では、建替えが可能なマンションに共通する要素と、成功事例として知られる四谷コーポラスの具体例を解説します。

引用元:国土交通省>マンションを取り巻く現状についてより一部抜粋

成功する建替えに必要な住民意識と地価条件

建替えを成功させるには、まず住民の高い意識と協力が不可欠です。建替えは住民全体の合意形成が求められるプロセスであり、個々の住民が建替えの必要性やメリットを理解し、積極的に参加することが鍵となります。例えば、住民説明会やワークショップを定期的に開催し、専門家を招いて具体的な手続きや予想される成果を共有することが有効です。

さらに、成功事例の提示や、建替え後のメリットを視覚的に示す資料やシミュレーションの活用により、住民の不安を軽減し、反対意見を減らすことが可能です。これらの取り組みが、住民間の信頼を高め、建替えプロセスを円滑に進める基盤を形成します。

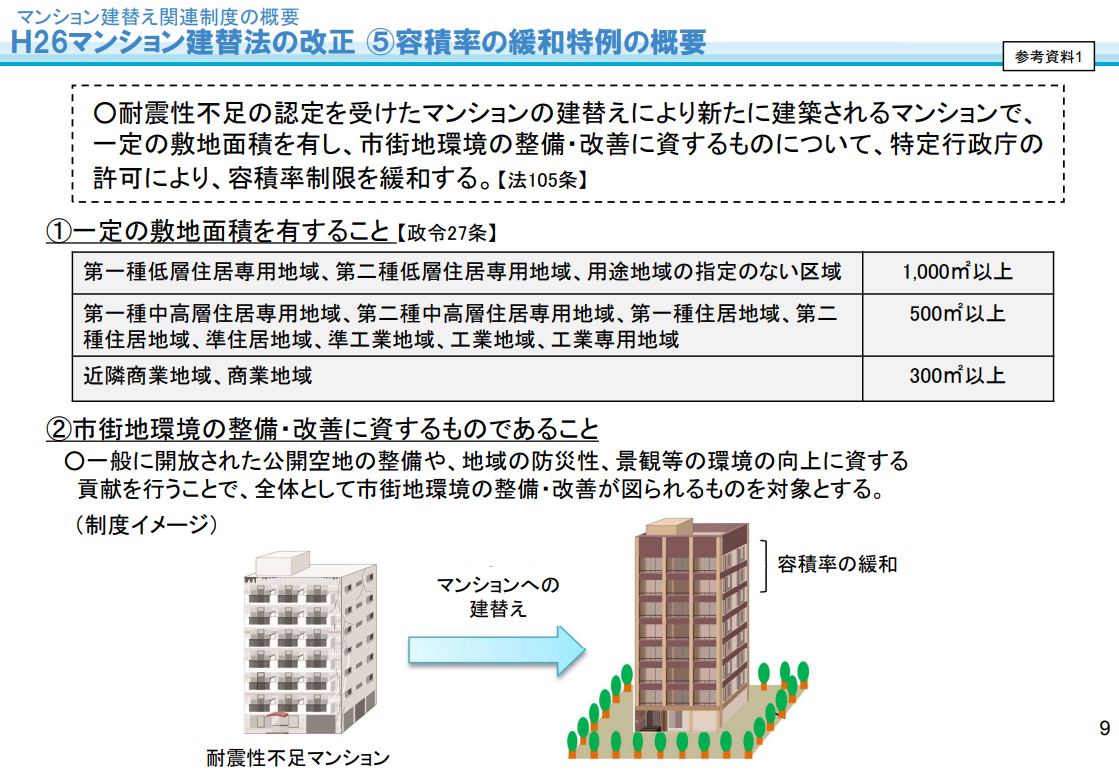

地価条件も建替え成功の重要な要素です。建替えが実現したマンションの多くは、都市部の高地価エリアに位置しています。このような地域では新たな建物の分譲販売が見込めるため、資金の確保が比較的容易です。また、建物の容積率に余裕がある場合には、または容積率の緩和特例を受けた場合に、建替え後に分譲戸数を増やし、その収益を建替え費用に充てることが可能となります。

引用元:国土交通省>建替えに係る現行の法令・施策 ①マンションに関する主な制度・施策の経緯より一部抜粋

四谷コーポラスに見る成功事例:「奇跡のマンション」

四谷コーポラスは、1956年に建設された日本初の民間分譲マンションです。このマンションの成功には、当時の社会的背景や住民の意識が大きく影響しています。高度経済成長期の都市部では住宅需要が高まり、四谷コーポラスはその需要を背景に耐震性や機能性を兼ね備えた革新的な設計が採用されました。この設計は住民に愛着を育み、老朽化が進んだ後も維持に向けた努力を促す基盤となりました。

2019年に建替えが完了した四谷コーポラスは、「奇跡のマンション」として広く知られています。その成功には以下のような要因が挙げられます。

住民の積極的な参加

四谷コーポラスでは、住民全員を対象にした説明会が計画初期から複数回開催され、計画の詳細や費用分担について丁寧に議論されました。特に、反対意見が出た場合には理事会が個別に対応し、それぞれの懸念を解消するための具体的な説明が行われました。この透明性のあるプロセスが、住民間の信頼を高め、合意形成をスムーズに進める要因となりました。

立地条件の利点

四谷コーポラスはJR四ツ谷駅から徒歩5分という好立地に位置しています。この立地条件は、新しいマンションの分譲販売を容易にし、建替え費用の資金調達を円滑に進める大きな要因となりました。特に、交通アクセスの良さや周辺の商業施設の充実度は、入居希望者にとって大きな魅力となり、販売計画の早期実現を可能にしました。

さらに、この立地の利点は、周辺地域の不動産価格の安定性にも寄与しています。地価が高い都市部では、建替え後のマンションの資産価値が維持されるだけでなく、上昇する可能性も高く、これが住民にとって建替えを決断する動機付けにもなりました。また、徒歩圏内に公共交通機関や商業施設が集中していることは、高齢者や若い世代の両方にとって利便性の高い生活環境を提供し、幅広い層の購入意欲を引き出す要因ともなりました。

このように、都市部ならではの地の利が建替え成功の大きな一因であり、四谷コーポラスのような立地条件を持つマンションは、他の地域に比べて建替えの実現可能性が格段に高いと言えます。

容積率の活用

建物の容積率に余裕があったことも重要な成功要因です。この余裕は、建替え計画における設計の柔軟性を確保するだけでなく、資金調達の選択肢を広げる効果がありました。建替え後の四谷コーポラスでは、元々の28戸が51戸(総戸数51戸、うち販売戸数28戸)に増加し、新たに分譲された戸数から得られる収益が建替え費用の大部分を賄いました。この追加分譲は、建設コストの一部を相殺し、既存の住民一人あたりの負担額を大幅に軽減することにつながりました。

さらに、この容積率の活用によって、建替え後のマンションには共有スペースの拡充や新たな設備の導入が可能となり、居住環境の質を大幅に向上させることができました。これにより、マンション全体の資産価値が向上し、新規購入者にとっての魅力も増大しました。こうした設計の工夫は、住民の同意を得るプロセスでも重要な説得材料となり、計画を進める大きな原動力となりました。このように、容積率の有効活用は、財政的・機能的両面で建替え成功の重要な鍵となっています。

他のマンションへの教訓

四谷コーポラスの事例は、他のマンションが建替えを目指す際に多くの教訓を提供しています。例えば、住民意識を高めるためには定期的な説明会やワークショップを実施し、透明性のあるプロセスを進めることが重要です。また、立地条件を最大限に活用して資金調達の効率化を図るとともに、容積率を活用して収益計画を立てることが有効です。これらの具体的な手法を採用することで、他のマンションでも建替えの実現可能性を高めることが期待されます。

四谷コーポラスの成功例は、住民の協力と地理的条件を活用することで、難しい建替えを実現する可能性があることを示しています。他のマンションがこの事例から学び、応用することで、より多くの建替え計画が成功に向かうことが期待されます。

建替えを選ばない場合の3つの選択肢

建替えが難しいと判断された場合でも、住民には複数の現実的な選択肢があります。建物の老朽化が進む中で資産価値を維持しながら生活を続けるためには、具体的で計画的な対応が必要です。本章では、建替えを選ばない場合の3つの主要な選択肢について、わかりやすく解説します。

適切な修繕を続けながら住み続ける

修繕を続けながら住み続ける選択は、多くの住民にとって現実的かつ実行可能な方法です。定期的な修繕は建物の寿命を延ばし、住環境の質を維持するために必要不可欠です。具体的には、外壁の補修は10年から15年ごと、屋上防水工事は20年ごと、配管の更新は30年から40年ごとに実施するのが一般的です。これらを計画的に行うことで、老朽化の進行を抑えることが可能です。

また、修繕積立金を計画的に積み立てることで、予想外の大きな出費を防ぐことができます。国土交通省が提供する「長期修繕計画ガイドライン」では、築年数ごとに必要な修繕内容や費用の目安が示されています。たとえば、築10年で外壁補修を、築30年で配管交換を行うことが推奨されています。詳細な情報は国土交通省の公式サイトで確認することができます。これらのガイドラインを参考にすることで、効率的な維持管理が可能となります。

さらに、ヨーロッパでは築100年以上の建物が適切な修繕によって現役で使用されている事例が多くあります。日本でもこのような価値観を取り入れることで、建替えを回避しつつ建物の価値を維持する道が開ける可能性があります。

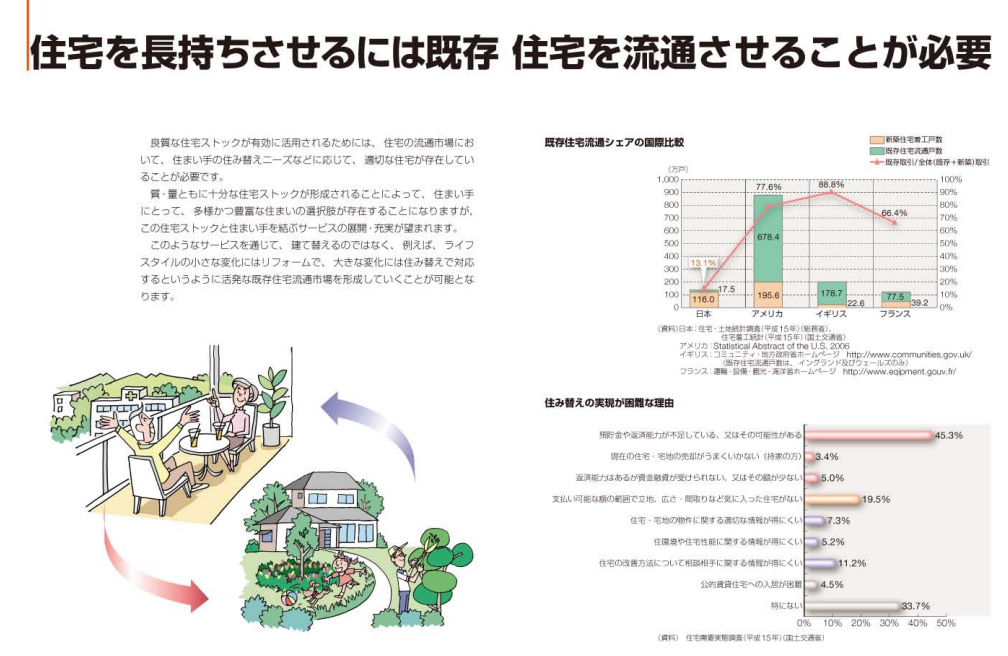

そうする事で、高経年マンションの流通も活発になり、資産としてのマンションを売買する事が可能になります。

資産価値を見極めた上で売却を検討

建替えが現実的ではない場合、物件を売却して新たな住環境を探すことは、資産を活用する有効な選択肢です。特に、都心部や駅近などの立地条件が良い物件や、商業施設や学校区へのアクセスが優れている地域では、売却によって資産価値を最大化することができます。

たとえば、東京都内の人気エリアや大阪の梅田周辺では、築古マンションでも比較的高値で取引されることが一般的です。さらに、再開発が進行している地域では、物件の価値が上昇する可能性が高まります。売却時には、不動産査定を受けて現在の市場価値を正確に把握することが重要です。不動産仲介業者や専門家と相談し、適切な売却時期や方法を検討することで、より良い条件での売却が期待できます。

また、売却資金を新たな住居購入や賃貸費用に充てることで、生活の質を向上させることも可能です。しかし、老朽化した物件では買い手が限定される場合や、価格が大幅に下がるリスクがあることも考慮しなければなりません。そのため、売却前には物件の修繕状況や市場動向を十分に調査することが必要です。

リノベーションによる価値再生の可能性

リノベーションは、既存の建物を活用しながら価値を再生させる効果的な方法です。内装や設備の更新を行うことで、住環境を大幅に改善し、資産価値を向上させることができます。

リノベーションの大きなメリットは、建替えよりもコストを抑えられる点です。全面的なリノベーションの場合、1平方メートルあたり10万〜20万円の費用が一般的であり、建替え費用よりも大幅に安く抑えられるケースが多いです。たとえば、東京都内で築40年を超えるマンションをリノベーションし、モダンなオープンキッチンや浴室設備を追加した例では、販売価格が改修前よりも20%上昇した成功事例があります。

また、部分的なリノベーションを段階的に実施することで、費用を分散させ、住民の負担を軽減することも可能です。さらに、リノベーションによって賃貸需要が高まる場合もあります。特に、若年層や単身者向けのコンパクトな間取りやモダンなデザインを採用することで、賃貸収益を得る可能性が広がります。

一方で、リノベーションを計画する際には、事前に耐震性や老朽化の程度を調査することが重要です。耐震性の調査には専門業者による建物診断が一般的で、マンション全体で数十万円から数百万円程度の費用がかかります。また、老朽化の程度を確認するためには、外壁や配管、屋根などの劣化状況を詳細に調査する必要があります。赤外線カメラやドローンを活用した検査技術も有効であり、これらの調査を通じて、長期的に安定した資産価値を維持するための具体的なプランを立てることができます。

これらの選択肢を総合的に検討することで、建替えが難しい場合でも住環境の改善や資産価値の維持が実現可能です。それぞれの選択肢には固有のメリットとデメリットがあるため、自身の状況やニーズに合った最適な方法を選ぶことが重要です。

まとめ:99%建替え不可能!?知っておくべき分譲マンションの深刻な行く末

分譲マンションの建替えが困難な中、住民が選べる3つの現実的な選択肢について詳しく解説しました。それぞれの選択肢には、建物の寿命を延ばす、資産を最大限に活用する、そして住環境を再生させるといった重要な目的があり、各方法の特性やメリットが明確に比較されています。本記事では、建物の老朽化に伴う課題を克服する具体的な方法を提示し、選択肢ごとの利点と留意点を詳しく解説しています。

1つ目の選択肢は、適切な修繕を継続することです。外壁補修は10年から15年ごとに実施し、屋上防水工事は20年ごと、配管の更新は30年から40年ごとが目安とされています。これらの計画的な修繕を行うことで、建物の寿命を延ばし、住環境を維持することが可能です。たとえば、外壁補修には約100万円から300万円の費用がかかることが一般的で、配管更新には戸当たり50万円以上の予算を見込む必要があります。また、「長期修繕計画ガイドライン」を参考にすることで、効率的な維持管理が実現できます。

2つ目は、資産価値を見極めた上で物件を売却することです。特に、都心部や駅近などの立地条件が良い場合には、売却による資産価値の最大化が期待できます。市場動向を調査する際には、国土交通省や不動産会社が公開している価格動向レポートを活用するのが効果的です。また、地価公示サイトや不動産ポータルサイトで近隣物件の取引事例を確認することも有益です。不動産査定を受け、地域ごとの需要や供給のバランスを理解した上で、最適なタイミングで売却することが重要です。

3つ目は、リノベーションによる価値再生です。内装や設備を更新することで住環境を改善し、資産価値を向上させることができます。リノベーションは建替えに比べて低コストで実施可能であり、たとえば全面的な改修であれば1平方メートルあたり10万〜20万円の費用が一般的です。また、東京都内で築40年超のマンションをリノベーションし、モダンなキッチンや最新の浴室設備を導入した成功事例では、販売価格が20%以上上昇したケースもあります。これらの実例を参考にしながら、耐震性の調査や老朽化診断を経て具体的なプランを立てることが成功の鍵となります。

これらの選択肢を総合的に検討することで、建替えが難しい状況でも資産価値を維持し、快適な住環境を確保することが可能です。それぞれの方法にはメリットとデメリットがあるため、自身の状況やニーズに応じた選択が重要です。たとえば、修繕を選ぶ場合には、修繕積立金の計画的な積み立てが鍵となり、売却を検討する場合には市場動向や周辺の取引価格を参考に判断することが求められます。一方、リノベーションを選ぶ場合は、具体的なコストや耐震性の確保を含めたプランニングが成功のポイントです。このような評価ポイントを踏まえ、慎重かつ現実的な判断を行うことで、最適な選択を進められるでしょう。

松屋不動産販売株式会社 代表取締役:佐伯 慶智からのアドバイス

不動産売却で安心の選択を

不動産の売却は、人生において大きな決断のひとつです。松屋不動産販売株式会社の代表取締役、佐伯慶智です。本記事では、分譲マンションの建替えが難しい現状を踏まえた3つの現実的な選択肢をご紹介しました。修繕を続けて建物の寿命を延ばす方法、リノベーションで最新の住環境を作り出す方法、そして資産価値を最大化するための売却。この3つの選択肢は、いずれも不動産所有者にとって重要な判断材料となります。

不動産売却のプロセスには不安や疑問がつきものですが、松屋不動産販売ではその不安を解消し、最適な選択をサポートすることをお約束します。

簡単で安全な査定方法

愛知県や静岡県西部で不動産売却を検討されている方は、ぜひ松屋不動産販売の[かんたん自動査定](愛知県での自動査定はコチラ・静岡県での自動査定はコチラ)をご利用ください。わずか数分で、お手持ちの物件の参考価格を確認することが可能です。この査定システムはオンラインで簡単に入力でき、個人情報の保護にも十分配慮しています。

さらに、より詳細なアドバイスをご希望の方には、[売却査定相談](愛知県でのご相談はコチラ・静岡県でのご相談はコチラ)をご用意しています。地域密着型の不動産仲介業者として、これまで数多くの売却事例を手がけてきた実績があります。具体的な成功事例や地域の市場動向に基づき、的確なアドバイスを提供いたします。

今だけの特別なご案内

無料査定を通じて、資産価値の最大化に向けた最適なプランをご提案いたします。不動産の売却が初めての方も、どうぞ安心してお任せください。現在、期間限定で[売却査定相談]をお申し込みいただいた方には、無料の個別アドバイスセッションを実施しています。この特別な機会を活用し、安心と満足のいく売却体験を実現しましょう。

松屋不動産販売は、地域に根ざした信頼のサービスで皆さまをサポートいたします。不動産売却をご検討中の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。